足裏を押したときに「ここがやけに痛い!」と感じた経験はありませんか?

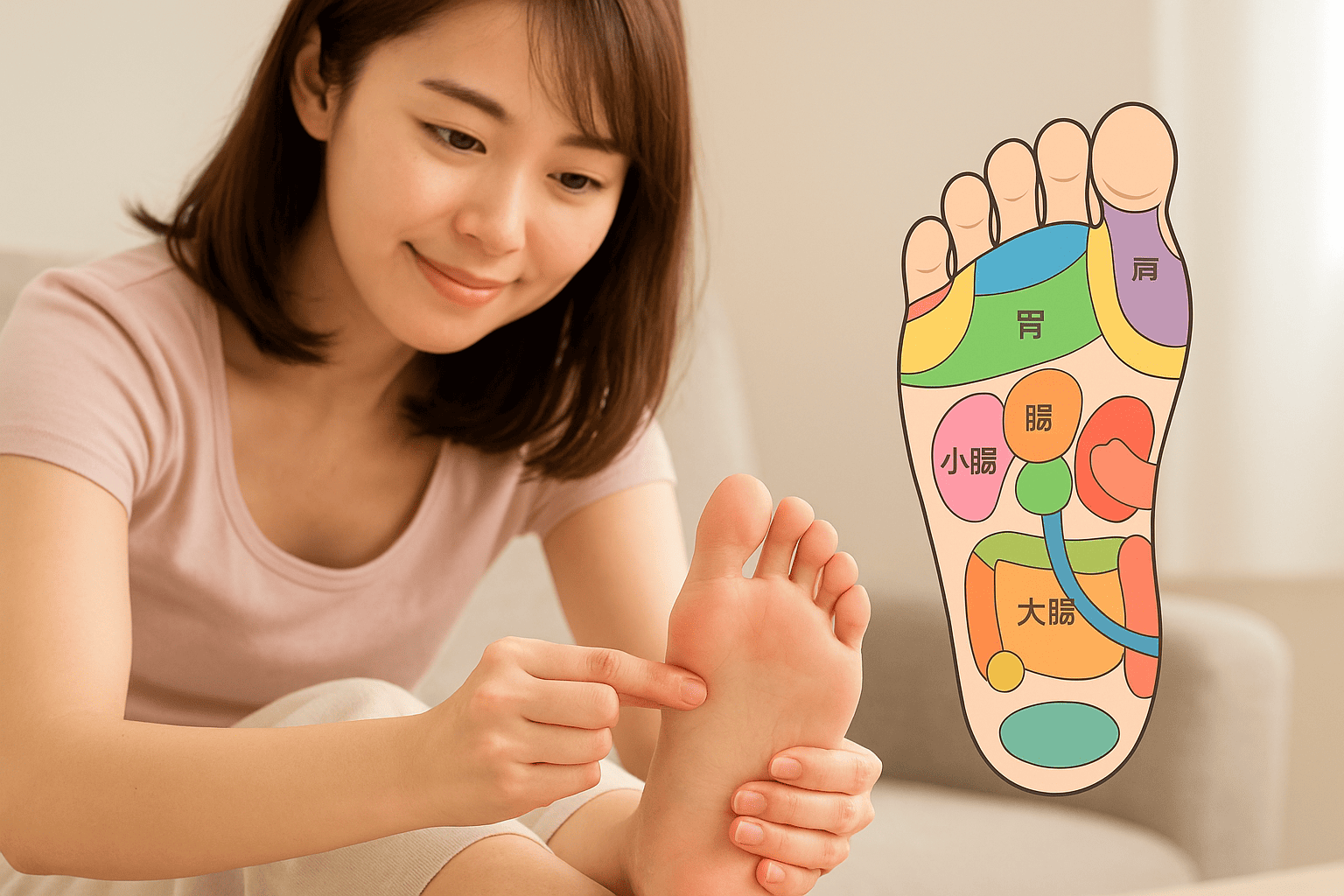

足の裏には数多くのツボ(反射区)が集まっており、場所ごとに身体の状態とつながっていると考えられています。近年では、足つぼマットやサンダルなどのグッズが手軽に購入できるようになり、「毎日続けると健康やダイエットに良いのでは?」と興味を持つ方も増えています。

ただし、実際にやってみると「足つぼをやりすぎると逆効果?」「足つぼダイエットで本当に痩せた人はいるの?」「足つぼマットは効果あるのか?」といった疑問を感じることも多いはずです。また、「土踏まずの内側が痛い」「足裏の側面外側が刺すように痛い」「膀胱のツボが特に痛い」など、部位によって感じ方が大きく異なり、不安になる方も少なくありません。

さらに、インターネット上では「足つぼを押すと内臓が悪い」というような書き込みを見かけることがありますが、足つぼと内臓の状態が医学的に直接つながっている根拠ははっきりしていません。そのため、「ツボを押して痛い=病気」と考えるのは正しくありません。むしろ、足つぼは「日々のセルフケア」「リフレッシュ法」「むくみや冷えの予防」といった生活習慣をサポートする一つの方法と捉えるのが安心です。

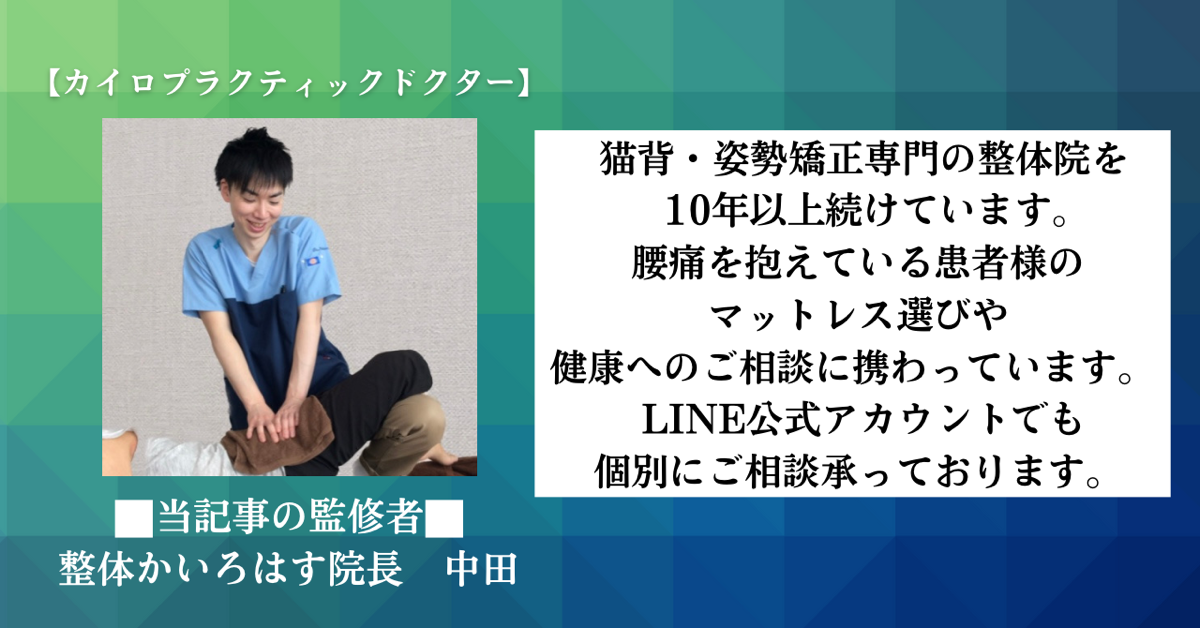

本記事では、整体師の視点から次のような内容を図解イメージを交えながら女性にもわかりやすく解説します。

-

足のツボで痛い場所はどこか?図解と表でわかりやすく紹介

-

側面(内側・外側)、土踏まず、かかと、指など部位ごとの痛みの理由

-

「足つぼダイエットは痩せるの?」「続けた結果どうなる?」という疑問

-

足つぼマットは効果あるのか?100均・ニトリ・無印など商品の違い

-

足つぼをやりすぎるとどうなる?危険性と正しい頻度

-

便秘やむくみ・膀胱のツボが痛いときに考えられる背景

-

足つぼマッサージのやり方・グッズ活用法・台湾式との違い

-

よくある質問(全部痛い・片足だけ痛い・痛くない人は?)への回答

これらを踏まえて、「足のツボで痛い場所」について悩んでいる方や、セルフケアに取り入れたい女性に向けて徹底的にまとめていきます。

とくに最初の見出しでは、「足のツボで痛い場所はどこ?図解でわかりやすく女性向けに解説」と題し、足裏全体のツボ図や痛みを感じやすい場所ランキングをもとに詳しく掘り下げます。ここを読むだけで、足つぼセルフケアの全体像が理解できるはずです。

スマホの使いすぎで首や肩に違和感を感じている方はこちらの記事も参考にしてください →スマホ首の治し方まとめ!寝ながらできるストレッチとおすすめ矯正グッズ6選!

\足裏の痛みやツボのセルフチェックに不安がある方へ/

足裏のツボは図だけでは理解しにくい部分もあります。

実際の施術動画を見ていただくと、圧のかけ方やリズムがより分かりやすいでしょう。

▼動画はこちらからご覧いただけます

ページコンテンツ

- 1 足のツボで痛い場所はどこ?図解で女性にわかりやすく解説

- 2 足つぼダイエットは痩せた?実際の効果と成功のコツ

- 3 足つぼマットの効果とおすすめ活用法

- 4 足つぼマッサージのグッズ・マット・スリッパの選び方

- 5 足つぼグッズ・サンダル・インソール比較

- 6 足裏の部位別ツボ|甲・かかと・土踏まず・指・ふくらはぎ

- 7 足つぼ側面(内側・外側)が痛いときの理由

- 8 足つぼをやりすぎるとどうなる?正しい頻度と注意点

- 9 足つぼで便秘や膀胱が痛いときの関係性

- 10 足つぼと内臓の関係は本当?科学的根拠と正しい理解

- 11 足つぼが痛いときは病気?それとも生活習慣のサイン?

- 12 女性に多い足つぼの悩み|冷え・むくみ・ヒール靴との関係

- 13 足つぼの正しいやり方|初心者でもできるセルフマッサージ

- 14 足つぼと自律神経・ストレスの関係

- 15 足つぼを毎日続けた結果は?効果を感じやすい人と感じにくい人

- 16 整体で行う足つぼとセルフマッサージの違い

- 17 足つぼを体験できる地域別スポット紹介

- 18 有名サロン・グッズと足つぼの関係

- 19 まとめ|足つぼを安全にセルフケアに取り入れるコツ

足のツボで痛い場所はどこ?図解で女性にわかりやすく解説

-

足裏には「反射区(足つぼ)」が集まり、部位ごとに特徴がある

-

「痛い場所=体が悪い」ではなく、生活習慣や姿勢のクセの影響が大きい

-

足つぼ図解や足裏ツボ表を活用すると、女性でも分かりやすくセルフチェックできる

-

押すと痛い場所ランキングを知ると、日々のセルフケアに役立つ

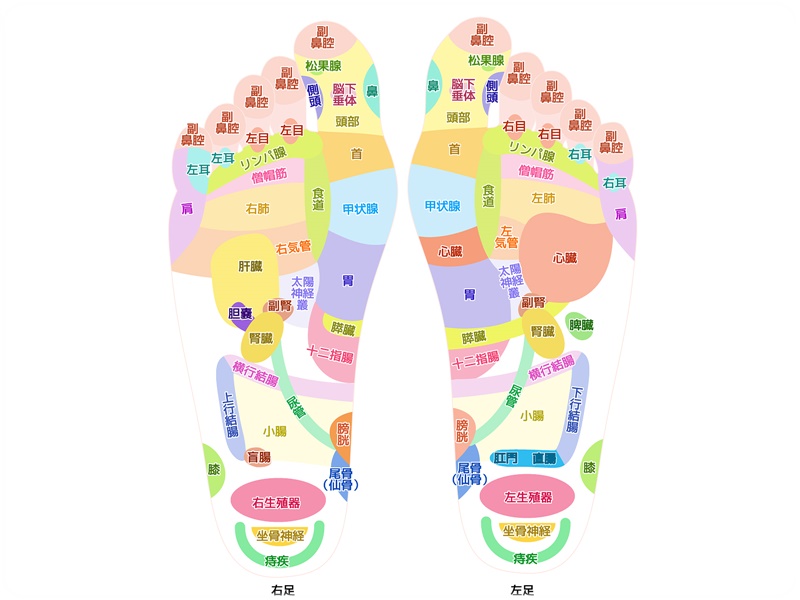

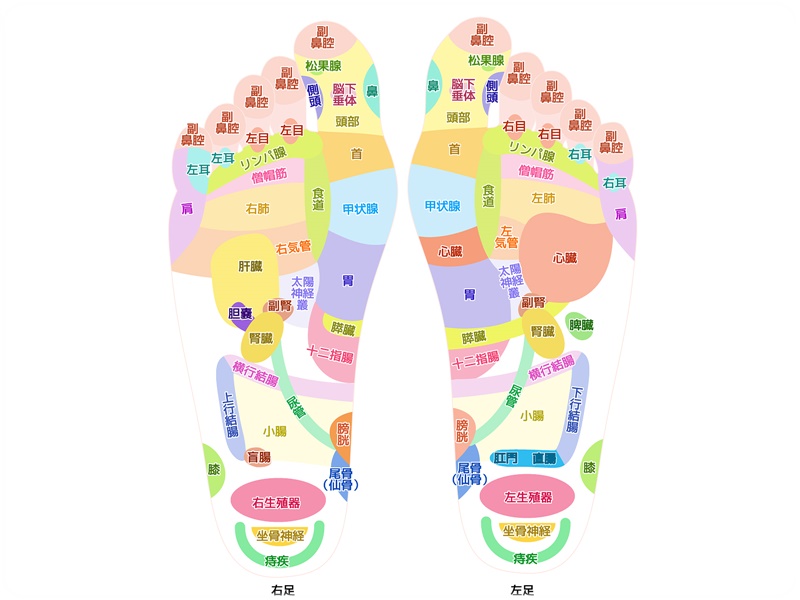

「足裏を押すとやたら痛い場所がある」「土踏まずを触ると鋭く響く」など、足つぼで痛みを感じた経験は多くの女性にあります。足の裏には細かく足つぼ(反射区)が配置されており、雑誌や健康サイトには足つぼ図解や足裏のツボ表が必ず掲載されています。図を見ると「胃」「腎臓」「膀胱」といった内臓の名前が並んでいて驚きますが、実際には足つぼと内臓の不調が医学的に直結する証拠はありません。そのため「足のツボが痛い=病気」という考え方は正しくありません。

では、なぜ多くの人が押すと痛いのでしょうか?その理由の多くは生活習慣や体の使い方にあります。たとえばデスクワークで長時間座り続けると土踏まず周辺の血流が滞りやすく、むくみや冷えで押したときに痛みを感じます。立ち仕事ではかかとに体重がかかりやすく、角質や硬さが蓄積して痛点になります。ヒールや細身の靴を履く女性は、母趾球や小趾球(親指や小指の付け根)に負担が集中し、ゴリゴリした痛みが出やすいのです。

足つぼ痛い場所ランキング(よくある部位)

-

土踏まず(足裏アーチ)

冷えやむくみで張りやすく、夕方に押すと強く痛む人が多い。 -

かかと

長時間立っている人や体重がかかりやすい人は、かかとの角質や筋膜が固くなり痛む。 -

母趾球・小趾球(指の付け根のふくらみ)

ヒールや歩き方のクセで負担がかかりやすく、押すと鈍い痛みやゴリゴリ感。 -

足の側面(内側・外側)

O脚や片足重心でどちらか一方に偏りが出て痛みを感じやすい。

このように「足つぼ痛いところランキング」で上位に出てくるのは、日常生活で負担がかかりやすい部分と一致しています。

図解で分かりやすくセルフチェック

市販の「足つぼ図解」や「足裏のツボマップ」は、セルフケアにとても役立ちます。自分の足のどの部分を押すと痛いのかを確認しやすく、女性でも気軽に取り入れやすいのがメリットです。ポイントは“参考図としての活用”であり、「胃のツボが痛いから胃が悪い」と考えるのではなく、「最近座りっぱなしが多いから土踏まずが硬いのかも」と生活習慣を振り返るきっかけにしてください。

押し方のコツ

足つぼは「痛ければ効く」というものではありません。

-

10〜20秒ほど“痛気持ちいい”圧で静かに押す

-

強すぎる圧は避け、骨や関節には直圧しない

-

お風呂上がりや足を温めたあとに行うとより心地よい

この基本を守ると、足つぼは「辛い刺激」ではなく「リラックスできるセルフケア」になります。

内臓と関係ある?の疑問

よくある質問に「足つぼ内臓関係ないって本当?」というものがあります。結論は、科学的根拠としては内臓と直結していないとされています。とはいえ、足をほぐすことで血流や体の巡りが良くなり、結果的に体調管理や気分転換に役立つことは十分考えられます。つまり「診断ではなくセルフケアの一助」というのが正しい理解です。ちなみに、姿勢や体の歪みも足つぼの痛みと深い関係があります。

\足裏のツボが痛くて不安な女性へ/

足つぼダイエットは痩せた?実際の効果と成功のコツ

-

「足つぼダイエットで痩せた」という口コミは多いが、医学的根拠は限定的

-

足つぼは直接脂肪を燃やすわけではない

-

血流や代謝サポートで「痩せやすい習慣づくり」に役立つ

-

食事や運動と組み合わせることで成功しやすい

「足つぼダイエット痩せた」の口コミの正体

インターネットやSNSでは「足つぼダイエットで痩せた!」という体験談をよく目にします。特に女性向け雑誌やテレビでも、足裏のツボを刺激して「代謝がアップ」「便秘改善」と紹介されることがあります。

しかし、ここで注意が必要です。足つぼ自体には脂肪を直接燃やす力はありません。

ではなぜ「痩せた」と感じる人がいるのでしょうか?

足つぼダイエットの効果の仕組み

足つぼを押すことで期待できるのは、以下のような間接的な効果です。

-

血流やリンパの流れを促す → むくみが軽減し、脚がスッキリ見える

-

リラックス作用 → ストレスによる過食を抑えやすくなる

-

腸の働きをサポート → 便秘が改善し、お腹周りが軽くなる

このように、足つぼは体調を整え、痩せやすい状態を作るサポートとなるのです。

「続けた結果」がカギ

「足つぼを続けた結果、痩せやすくなった」という人は、毎日の習慣として取り入れています。特に女性の場合、夕方のむくみや冷えをケアするだけでも体重の増減に影響することがあります。

ただし、「足つぼだけで劇的に痩せる」ことはありません。食事のバランスや適度な運動を組み合わせることが必要です。

足つぼダイエットの成功のコツ

-

お風呂上がりに行う

→ 体が温まり血流が良いタイミングで押すと効果的。 -

“痛気持ちいい”強さで

→ 強すぎると筋肉や皮膚を傷め、逆効果になる。 -

むくみや便秘に関係するツボを重点的に

→ 「土踏まず」「かかと」「親指の付け根」などを中心に押す。 -

足つぼマットやグッズを活用する

→ 続けやすくなり、毎日の習慣にしやすい。

足つぼマットは効果あるのか?

よく質問されるのが「足つぼマットは効果あるのか?」という点です。

100均やニトリ、無印などから多様な足つぼマットが販売されています。

-

メリット:手軽・安価・ながらで使える

-

デメリット:刺激が強すぎることがあり、長時間の使用はおすすめできない

足つぼマットは「毎日のセルフケアを習慣化するための道具」として使うのがベストです。

まとめ:足つぼダイエットはサポート役

「足つぼダイエット痩せた」という声は確かにありますが、それは血流促進・むくみ軽減・リラックス作用といった間接効果が大きいです。

本格的に痩せたいなら、食事・運動+足つぼという組み合わせが不可欠です。

ダイエット効果を高めたい方はこちらもおすすめ →40代で代謝を上げるにはやるべきこと6選!

座り仕事でのむくみや下腹太りが気になる方は →座り仕事でむくみ&下腹太りの原因とストレッチ

\ダイエットを本気で始めたい方へ/

足つぼマットの効果とおすすめ活用法

-

足つぼマットは「ながらセルフケア」に便利なグッズ

-

即効性よりも「習慣化による体調サポート」が目的

-

使いすぎや刺激の強さに注意が必要

-

100均やニトリなど、手軽に入手できる種類も豊富

足つぼマットは効果あるのか?

「足つぼマットは効果あるのか?」という質問はとても多いです。テレビや雑誌で紹介され、100均から無印、ニトリまで様々な商品が並んでいます。

足つぼマットの効果は、あくまでセルフケアのサポートです。直接的に脂肪を燃焼したり、病気を治したりするものではありません。

期待できる効果は以下のような点です。

-

血流やリンパの流れを促すことで、夕方のむくみをスッキリさせやすい

-

足裏を刺激して気分転換。在宅ワークやデスクワークの合間におすすめ

-

姿勢改善の意識づけ。マットの上でバランスをとることで体幹が刺激される

足つぼマットを続けた結果

口コミや体験談では、「毎日3分乗るだけで足が軽くなった」「足つぼマットを続けた結果、夕方のむくみが減った」という声が多く見られます。

一方で「効果がなかった」「痛すぎて続けられなかった」という意見もあり、効果の感じ方には個人差があります。

大切なのは、“ながらで無理なく続けること”です。短時間でも毎日続ければ、少しずつ変化を感じやすくなります。

足つぼマットのおすすめ活用法

-

立ち仕事やデスクワークの合間に使う

→ 1回2〜3分で十分。強い刺激より短時間の継続が効果的。 -

テレビを見ながら、歯磨きしながら

→ “ながら使用”なら習慣化しやすい。 -

お風呂上がりに軽く乗る

→ 血流が良くなっているのでリラックスしやすい。 -

家族でシェア

→ サイズ調整がいらないので誰でも使える。

足つぼマットの種類

-

100均タイプ:安価で試しやすい。刺激が強い場合もあるので短時間で。

-

ニトリ・無印タイプ:デザイン性や耐久性があり、長く続けたい人におすすめ。

-

高機能タイプ(ローラー式や突起強弱調整可):刺激の強さを選べるため、敏感な方でも安心。

注意点:やりすぎは逆効果

「足つぼやりすぎると」という検索がある通り、刺激の与えすぎは逆効果になることがあります。

-

足裏が赤く腫れる

-

強いもみ返しで翌日まで痛い

-

長時間立ち続けて血流が逆に滞る

このような場合はすぐに使用を中止しましょう。足つぼマットは“気持ちいい範囲”で短時間が基本です。

まとめ:足つぼマットは「習慣化グッズ」

足つぼマットは「効果がある/ない」と極端に考えるより、毎日の小さな習慣づくりに役立つ道具と考えると続けやすいです。自分のライフスタイルに合わせて、無理なく取り入れてみましょう。

グッズを使ったセルフケアに関心がある方はこちらもどうぞ→パソコン姿勢改善に役立つおすすめグッズ

デスクワークによる腰痛や肩こり対策なら→整体師厳選!腰痛・肩こりにおすすめのクッション&解消グッズ5選

\足つぼマットでセルフケアを始めたけれど物足りない方へ/

足つぼマッサージのグッズ・マット・スリッパの選び方

-

足つぼは「手で押す」以外にも便利なグッズが豊富

-

マット・スリッパ・棒・ローラーなど用途別に使い分けできる

-

値段の違いは「デザイン性・耐久性・刺激の強さ」による

-

目的やライフスタイルに合わせて選ぶのが失敗しないコツ

足つぼグッズのメリット

足つぼマッサージを続けたいけれど「手が疲れる」「時間が取れない」という人におすすめなのが足つぼグッズです。

特に足つぼマットやスリッパは、ながらで使えるので続けやすいのが魅力。

口コミでも「家事をしながら」「テレビを見ながら」使えることが好評です。

足つぼマットの選び方

「足つぼマット効果あるのか?」という疑問は多いですが、継続できればむくみケアや血流促進の助けになります。

-

100均タイプ

→ とにかく安く試したい人向け。刺激が強めなので短時間使用がおすすめ。 -

ニトリ・無印タイプ

→ デザイン性と耐久性に優れ、毎日の習慣にしたい人向け。 -

高機能タイプ(突起の高さ調整・ローラー式)

→ 家族で共有しやすく、敏感な人でも安心。

足つぼスリッパの選び方

「足つぼスリッパ効果」というワードがあるように、歩くだけで刺激できるのがメリットです。

-

日常的に履きたい人 → 柔らかめの突起付きスリッパ

-

短時間で刺激したい人 → 硬めの突起スリッパ(ただし痛みが強すぎる場合は注意)

-

オフィス用 → 見た目がシンプルなタイプやインソール型

ただし、長時間履くと逆に足裏が疲れてしまうため、1日10〜20分程度にとどめるのがベストです。

足つぼ棒・ローラーの選び方

-

足つぼ棒 → 土踏まずやかかとなど、ピンポイントのツボ押しに便利

-

ローラータイプ → 両足を同時に転がせるため、デスク下で使いやすい

-

ゴルフボールやテニスボール → 家にあるもので代用可能。コストを抑えたい人向け

初心者には「手軽に使えるローラータイプ」、部分的に強く押したい人には「足つぼ棒」がおすすめです。

グッズ選びで失敗しないコツ

-

目的を明確にする

ダイエット目的? むくみ改善? リラックス? → 目的によって選ぶべきグッズは変わる。 -

続けられるかどうか

デザインや使いやすさも大切。部屋の雰囲気に合うものだと習慣化しやすい。 -

強さ調整ができるか

初心者や敏感な方は、突起がソフトなタイプを選ぶと安心。

まとめ:生活習慣に合わせたグッズ活用を

足つぼマッサージのグッズは「どれが一番良いか」ではなく、生活習慣に合うかどうかで選ぶのが正解です。毎日無理なく続けられるアイテムを取り入れれば、セルフケアが習慣化しやすくなります。

ちなみに、当院ではかっさを使ったフットオイルマッサージも行っています!

\足つぼマットでセルフケアを始めたけれど物足りない方へ/

足つぼグッズ・サンダル・インソール比較

-

足つぼグッズは「マット」「スリッパ」「棒・ローラー」など種類が豊富

-

「足つぼマット100均」「足つぼマットニトリ」など商品名検索も多い

-

サンダルやインソールは「ながらケア」に便利

-

価格帯や強さ、使いやすさを比較して選ぶのが失敗しないコツ

足つぼマットの比較

「足つぼマット効果あるのか?」と疑問を持つ人も多いですが、実際には継続できるかどうかが効果を左右します。

-

100均(ダイソー・キャンドゥなど)

→ とにかく安く試せる。突起が硬めで初心者には刺激が強すぎる場合も。 -

ニトリ・無印

→ デザイン性・耐久性が高く、毎日の習慣化におすすめ。床に敷いても違和感が少ない。 -

高機能タイプ(通販・専門メーカー)

→ 突起の高さが調整できたり、ローラー式で足裏全体を動かせる仕様。家族で使えるのがメリット。

口コミを見ると「むくみが楽になった」「冷えが改善した」との声もあれば、「痛すぎて続かなかった」という声もあり、合う合わないがはっきり出るのが特徴です。

足つぼサンダル・スリッパの比較

「足つぼスリッパ効果」という検索が多いように、歩くだけで足裏を刺激できるのが魅力です。

-

オフィス・自宅用:柔らかめ突起で長時間履いても違和感が少ない

-

強刺激タイプ:硬め突起で短時間でも刺激を得られるが、痛みに弱い人は注意

-

インソール型:普段の靴に入れるだけでケアできる。外出先でも使えるのが便利

ただし、サンダルやインソールは「履けば痩せる」「便秘が治る」といった直接的な効果を保証するものではありません。あくまで日常的なケアの補助として取り入れるのが安全です。

足つぼ棒・ローラー・ボードの比較

-

足つぼ棒:土踏まずやかかとなど、ピンポイント刺激に便利。木製・プラスチック・ステンレスなど素材で強さが変わる。

-

ローラータイプ:両足を同時にコロコロ転がせる。デスク下で使いやすい。

-

足つぼボード:踏みながら全体を刺激でき、短時間で済む。省スペースで人気。

「足つぼゴリゴリ」「足つぼ痛いところ」などのニーズにも対応できるのがこれらの器具です。

価格帯と選び方のコツ

-

1000円以下:手軽に試す入門編(100均・小型ローラーなど)

-

3000〜5000円台:日常使いにおすすめ(ニトリ・無印・量販店)

-

1万円以上:高機能マットや電動マッサージ機

選ぶときのポイントは「継続できるか」「痛みが強すぎないか」「生活スタイルに合うか」です。

まとめ:生活習慣に合うグッズを選ぶ

-

短時間で強め → 100均マット・硬めサンダル

-

毎日習慣化 → ニトリ・無印タイプや柔らかめスリッパ

-

部分的に強く刺激 → 棒・ローラー

-

外出先でも使いたい → インソール型

足つぼグッズは「どれが絶対に良い」ではなく、自分の体質・生活習慣に合うかどうかが最も大切です。

\「いろいろ試したけれど物足りない」という方へ/

足裏の部位別ツボ|甲・かかと・土踏まず・指・ふくらはぎ

-

部位ごとに「痛みやすい理由」と「生活習慣との関わり」がある

-

足の甲・かかと・土踏まず・指・ふくらはぎは特に負担が集中しやすいエリア

-

足つぼ図や表を参考に、セルフチェックで気づきを得られる

-

「どこが痛いか」で、姿勢や歩き方のクセが見えてくる

足の甲のツボ(足つぼ甲)

足の甲は足裏ほど注目されませんが、腱や血管が多く通っているため疲労が出やすい部位です。革靴やパンプスなど足の甲を圧迫する靴を履く女性では、「足つぼ甲」が硬くなり、押すとピリッとした痛みを感じることがあります。また、足の甲はリンパの流れにも関係するとされ、むくみや冷えのチェックポイントになります。

かかとのツボ(足つぼかかと)

かかとは常に体重がかかるため、乾燥や角質化で硬くなりやすい部分です。足つぼ表では腰や骨盤の反射区と紹介されることがありますが、実際には「立ち方・歩き方の癖」「長時間の立位作業」で負担が集中しているケースがほとんどです。かかとを押して痛い場合は、靴底のすり減り方も確認すると原因が見えてきます。

土踏まずのツボ(足裏アーチ)

「足つぼ痛いところランキング」で常に上位に入るのが土踏まずです。足裏のアーチは歩行の衝撃を吸収する役割を持ちますが、デスクワークや運動不足で使われないと筋肉が硬くなり、押すと強い痛みを感じます。足つぼ図解では胃や腸の反射区とされることが多い部分ですが、実際には「座りっぱなしで血流が滞る」「むくみや冷えで硬くなる」など、生活習慣による影響が強いです。

指先・親指・小指のツボ

足の指先は、細身の靴やハイヒールで圧迫されやすく、特に親指(母趾球)や小指の付け根はゴリゴリとした硬さが出やすい部分です。足つぼ表では頭や目・肩に関連づけられることが多いですが、実際には「長時間のPC作業で肩首がこっている人が、親指の付け根に痛みを感じやすい」といった姿勢や生活とのリンクが考えられます。

ふくらはぎと足裏の関係

厳密には足裏ではありませんが、ふくらはぎの筋肉が硬くなると足裏の痛みにつながることがあります。立ちっぱなしやデスクワークで血流が滞ると、ふくらはぎの張りが強まり、土踏まずやかかとに影響を及ぼします。足つぼを押すだけでなく、ふくらはぎを一緒にストレッチやマッサージすると、足裏の痛みがやわらぐことがあります。

まとめ:部位ごとのツボを知ると原因が見える

-

足の甲が痛い → 靴の圧迫やリンパの滞り

-

かかとが痛い → 長時間の立位や靴底の摩耗

-

土踏まずが痛い → 座りすぎや冷え、むくみ

-

指先が痛い → 靴の形や肩首のこりとの関連

-

ふくらはぎが硬い → 足裏全体の疲労感につながる

足裏を部位ごとに見ていくと、「どんな生活習慣が足に負担をかけているか」が見えてきます。足つぼ図解や表を使ってチェックすれば、女性でもセルフケアの第一歩を踏み出しやすくなります。

\足裏の痛みが続く方は/

足つぼ側面(内側・外側)が痛いときの理由

-

足つぼの側面は「内側(舟状骨あたり)」と「外側(小指側)」で役割が違う

-

内側は扁平足やO脚、外側は外反母趾や歩き方のクセの影響を受けやすい

-

靴の形や重心の偏りが「押すと痛い」原因になりやすい

-

足つぼ図や表を使えば、痛みの場所をセルフチェックしやすい

内側の足つぼが痛いとき(足つぼ側面内側痛い)

足の内側(親指側の縁)には、土踏まずからかかとにかけて伸びるアーチの支点があります。足つぼ図解では、背骨や内臓に対応すると書かれることも多い場所ですが、実際に痛みを感じる理由の多くは体の使い方や姿勢のクセにあります。

-

扁平足やアーチの低下で、内側の筋肉や腱に負担がかかっている

-

O脚・X脚で膝や股関節のバランスが崩れ、足裏内側に荷重が集中している

-

長時間の立ち仕事で内側に重心をかける癖がある

こうした習慣の結果、押すと鋭く痛む「足つぼ側面内側」が生まれやすくなります。

外側の足つぼが痛いとき(足つぼ側面外側痛い)

外側(小指のラインからかかとまでの縁)は、足を支える外側アーチがある場所です。足つぼ表では肩や腰などの反射区と紹介されることがありますが、ここが痛い女性の多くは靴や歩き方のクセが原因です。

-

ヒールや細身の靴で小指の付け根に負担がかかっている

-

外反母趾や内反小趾によって外側の骨が圧迫されやすい

-

片足重心で外側に体重が乗りやすくなっている

外側が硬く痛む人は、靴底の減り方をチェックすると「外側だけ削れている」ことが多く、日常の歩行習慣の影響が見て取れます。

内側と外側の違いをセルフチェック

足つぼ図解を見ながら、自分の足の内側と外側を比べてみましょう。

-

内側だけ痛い → 姿勢や扁平足の影響が強い

-

外側だけ痛い → 靴の形や歩き方の偏りが原因

-

両方とも痛い → 全体的に足裏アーチが崩れている可能性

痛い場所を知ることは、「どんな生活習慣が足に負担をかけているか」を考えるきっかけになります。

足つぼは“生活の鏡”

足つぼの側面が痛いときに「内臓の病気?」と不安に思う人もいますが、医学的に足つぼと内臓は直接つながっていません。むしろ、足裏は生活習慣の鏡と考えると納得しやすいです。

-

立ち方や歩き方の癖

-

靴の形やサイズの合わなさ

-

デスクワークや立ち仕事による血流の滞り

これらの積み重ねが、内側や外側のツボに「痛い!」として表れるのです。

ケアのポイント

-

内側が痛い人 → 土踏まずを支えるインソールやストレッチでアーチを補強

-

外側が痛い人 → 靴選びの見直しや重心の安定が大切

-

両方痛い人 → 足裏全体をほぐしつつ、ふくらはぎのストレッチも同時に行う

セルフケアで改善しにくい場合は、整体や専門家に相談すると安心です。

\足の内側や外側が痛くて悩んでいる方へ/

足つぼをやりすぎるとどうなる?正しい頻度と注意点

-

足つぼは「やりすぎると逆効果」になることがある

-

痛み・腫れ・もみ返しなど不快症状が出る場合がある

-

頻度は「1日5〜10分、週3〜4回」が目安

-

自分に合った刺激量を見つけることが継続のコツ

足つぼやりすぎると起こるリスク

「足つぼやりすぎるとどうなる?」という検索が多いように、足つぼはやればやるほど良いわけではありません。

-

強い痛みや腫れ

強い力で長時間押すと、皮膚や筋肉に炎症を起こして赤く腫れることがあります。 -

もみ返し

翌日までズキズキした痛みが残る「もみ返し」は、やりすぎの典型例です。 -

神経過敏

何度も強く刺激すると神経が敏感になり、ちょっとした圧でも痛みを感じやすくなります。 -

体調不良

長時間の刺激で自律神経が乱れると、頭痛やだるさ、めまいを感じることもあります。

このように、やりすぎは本来のリフレッシュ効果を打ち消してしまうので注意が必要です。

正しい頻度と時間の目安

足つぼは「毎日長時間」ではなく、短時間・適度な頻度で続けるのがコツです。

-

1回あたり5〜10分程度

-

1日1回、週3〜4回程度が無理なく続けやすい目安

-

初心者や刺激に弱い方は2〜3日に1回からスタートがおすすめ

「毎日やらなければ効果がない」ということはありません。むしろ、心地よいと感じる範囲で習慣化することの方が大切です。

やりすぎを防ぐセルフチェック

足つぼを続ける中で、次のようなサインが出たらやりすぎの可能性があります。

-

押した部分が赤く腫れている

-

翌日までズキズキと痛む

-

内出血ができている

-

足裏全体が重だるく、歩きにくい

これらが出た場合は、数日休んで様子を見ることが必要です。

効果的に続けるコツ

-

お風呂上がりに短時間

血流が良くなっているときに5分程度。リラックスしやすい。 -

“痛気持ちいい”強さを守る

「効かせたいから強く!」は逆効果。心地よい刺激をキープ。 -

足つぼマットや棒を使い分ける

マットは短時間、棒はピンポイントと使い分けると◎。 -

水分補給を忘れずに

足つぼの後は老廃物が流れやすくなるため、コップ1杯の水を飲むと安心。

注意が必要なケース

以下に該当する場合は、セルフでの強い刺激は避け、専門家に相談してください。

-

妊娠中の方

-

糖尿病や血流障害のある方

-

足裏に傷や皮膚疾患がある方

-

強いむくみやしびれが続いている方

まとめ:足つぼは“ほどほど”がちょうどいい

足つぼは、やりすぎると痛みや不調につながるリスクがあります。短時間・心地よい強さ・適度な頻度を守ることが一番の効果的な方法です。

\「足つぼをやりすぎて足裏が痛い」と感じた方へ/

足つぼで便秘や膀胱が痛いときの関係性

-

足裏の「土踏まず」「かかと寄り」などは便秘や膀胱と関連づけられることが多い

-

押すと痛い=必ずしも内臓の病気ではなく、生活習慣や姿勢の影響が大きい

-

便秘や泌尿器系の不調に悩む女性にとって、足つぼはセルフケアの一助になる

-

科学的根拠は限定的だが、血流改善やリラックス作用による間接的効果は期待できる

足つぼと便秘の関係

足つぼ図解や足裏のツボ表を見ると、土踏まずの中央〜やや内側寄りに「腸」や「大腸」に対応する反射区が描かれています。この場所を押すと「ゴリゴリして痛い」「硬く張っている」と感じる人が多く、便秘で悩む女性が特に敏感になりやすい部分です。

実際には「足裏のツボ=腸の状態が悪い」という医学的根拠はありません。ただし、足裏を押すことで血流が促され、リラックス作用によって腸の動きが整いやすくなることは考えられます。そのため、便秘の改善を直接保証するものではないものの、セルフケアの補助として役立つことがあります。

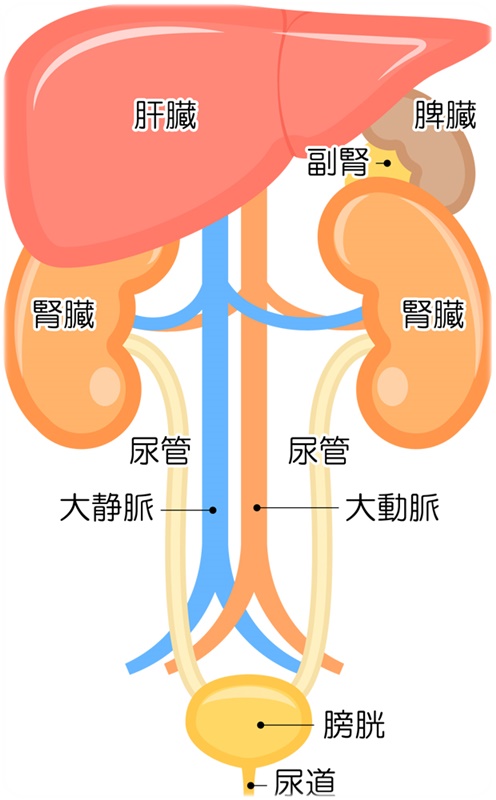

足つぼと膀胱の関係

足つぼ図や足裏ツボマップでは、かかと寄りの中央に「膀胱」の反射区があると紹介されます。ここを押したときに「鋭く痛い」「ズーンと響く」と感じる方も少なくありません。

ただし、ここも「膀胱が悪いから痛む」というより、以下の要因が多いです。

-

長時間の立ち仕事でかかとに負担が集中

-

靴底の減りによるバランスの偏り

-

足裏の筋膜が硬くなり、刺激に敏感になっている

つまり、足つぼ膀胱の痛みは生活習慣や足の使い方のサインと考える方が自然です。

「内臓関係ない?」という疑問

「足つぼと内臓関係ない」という検索も多いですが、結論から言えば直接的な医学的根拠はないのが現状です。とはいえ、足つぼを刺激することで血行促進やリラクゼーション効果が得られるため、結果的に便秘や泌尿器系の不調をサポートする可能性はあります。

特に女性は冷えやストレスが腸や膀胱の働きに影響しやすいため、足つぼを取り入れることで「巡りを良くする習慣」としてプラスに働くことがあります。

セルフケアのポイント

-

便秘が気になるとき → 土踏まずの中央をやさしく押す

-

膀胱の違和感があるとき → かかと寄りを親指で円を描くように刺激

-

冷え性の方 → 足裏全体を温めながら刺激すると効果的

-

強すぎる刺激はNG → 便秘や泌尿器の不調が悪化するわけではないが、痛みやもみ返しの原因になる

まとめ:便秘や膀胱の痛みは生活習慣のサイン

足つぼを押して便秘や膀胱のツボが痛いと感じると不安になりますが、必ずしも病気を意味するわけではありません。むしろ、日々の生活習慣や姿勢のクセが足裏に現れていることが多いのです。

「足裏は体調の鏡」と考え、セルフチェックの一助として取り入れるのが安心です。

\便秘や膀胱の不調に悩む方へ/

足つぼと内臓の関係は本当?科学的根拠と正しい理解

-

足つぼは「内臓とつながっている」とよく言われるが、医学的根拠は限定的

-

直接的な診断や治療ではなく、あくまでセルフケアの一環

-

科学的には「血流改善」「リラクゼーション作用」など間接効果が中心

-

正しい理解で取り入れると、安心して長く続けられる

「足つぼ=内臓に対応する」という考え方

足つぼ図や足裏のツボマップを見ると、「胃」「腎臓」「膀胱」「肝臓」などの臓器名が細かく書かれています。古くからリフレクソロジーの考え方では「足裏は全身の縮図」とされ、各部位を刺激することで内臓の働きを整えると言われてきました。

そのため、一般の方には「足つぼを押すと内臓の不調がわかる」「足裏のツボで体の状態が診断できる」と誤解されやすいのです。

科学的根拠はあるのか?

実際のところ、足つぼと内臓が直接つながっているという医学的根拠はありません。

研究では「足つぼで胃の病気が治る」「腎臓が改善する」といった結果は得られていません。

一方で、科学的に報告されているのは以下のような間接効果です。

-

血流改善:足裏を刺激することで血液やリンパの流れが促進される

-

筋肉の緊張をほぐす:リラックスによって肩こりや疲労感が軽減する

-

自律神経のバランスを整える:ストレス緩和や睡眠の質改善につながる可能性がある

つまり、足つぼは「内臓を治す」のではなく、「体調を整えるサポート」になるというのが科学的に正しい理解です。

「足つぼと内臓は関係ない」という見方

インターネット上でよく見かける「足つぼと内臓は関係ない」という意見は、医学的に正しい考え方です。ただし、それは「効果が一切ない」という意味ではありません。

足つぼを押すとリラックスして副交感神経が優位になり、結果的に胃腸の働きや排尿リズムが整いやすくなることがあります。つまり、直接的な診断や治療ではなく、間接的に体の働きを助けるケアと理解することが大切です。

正しい取り入れ方

-

診断目的で使わない

「胃のツボが痛い=胃が病気」とは考えないこと。 -

セルフケアやリラクゼーションとして使う

血流促進やストレス解消に役立つ。 -

生活習慣とあわせて実践する

食事・運動・睡眠を整えることで足つぼの効果も感じやすくなる。 -

痛みが強い場合は無理をしない

「痛ければ効く」は誤解。適度な強さで行うことが大切。

まとめ:正しい理解で安心して続ける

「足つぼ=内臓とつながっている」という説は科学的には根拠が薄いですが、リラクゼーションや血流改善といった間接的な健康サポートとしては十分に価値があります。

大切なのは、過信するのではなく「セルフケアの一部」として上手に取り入れること。これなら安心して長く続けることができます。

\足つぼをもっと安全に取り入れたい方へ/

足つぼが痛いときは病気?それとも生活習慣のサイン?

-

「足つぼが痛い=病気」とは限らない

-

実際には生活習慣・姿勢・靴の影響が大きい

-

内臓疾患の診断には使えないが、体調のセルフチェックには役立つ

-

不安な症状が続く場合は病院受診が必要

足つぼが痛いと「病気?」と心配になる理由

足裏を押したときに強い痛みを感じると、多くの人は「どこか悪いのでは?」と不安になります。特に足つぼ図や足裏のツボ表には「胃」「腎臓」「膀胱」などの臓器名が並んでいるため、「ここが痛いから内臓が悪い」と考えてしまう人も少なくありません。

しかし実際には、足つぼと病気を直接結びつける医学的根拠はありません。

痛みの多くは生活習慣の影響

足つぼが痛い原因の多くは、日常生活での負担やクセです。

-

立ち仕事・デスクワーク → 血流が滞り土踏まずやかかとが硬くなる

-

靴のサイズや形が合わない → 親指や小指の付け根に過度な圧迫

-

姿勢の崩れ(O脚・猫背など) → 内側・外側のアーチに偏った負荷

-

冷えやむくみ → 夕方になると痛みやすい

このように「痛い場所=生活習慣の鏡」として現れるケースが大多数です。

病気との関係は?

一方で、「足つぼが痛い=絶対に病気ではない」とも言い切れません。たとえば慢性的な体調不良や強い痛みが続く場合には、病院での検査が必要です。

ただし、足つぼを押した痛みだけで「胃が悪い」「腎臓が弱っている」と判断することはできません。足つぼは診断の道具ではなく、体調を見直すヒントとして捉えるのが正しい使い方です。

セルフチェックの活用法

「病気かも?」と不安になる前に、足つぼの痛みをセルフチェックのサインとして活用しましょう。

-

一時的な痛み → 立ち仕事や歩きすぎなど、筋肉疲労の可能性

-

夕方だけ痛い → むくみや冷えによる一過性の変化

-

同じ場所が毎回痛い → 靴の影響や歩き方の癖

-

長期間続く強い痛み → 生活習慣を見直しても改善しなければ医療機関へ

このように整理すると、不安を過剰に抱かず冷静に判断できます。

まとめ:足つぼの痛みは「体からのメッセージ」

足つぼの痛みは、必ずしも病気ではなく体の使い方や習慣からのメッセージと考えられます。足つぼは内臓疾患を診断するものではありませんが、「体のどこに負担がかかっているか」を知る手がかりとして有効です。

強い痛みが続く場合は病院へ、それ以外は生活習慣や姿勢を整えることで改善が期待できます。

不調の原因を知りたい方はこちらも参考にしてください→肩が上がらない・肩が痛い人は病院何科?

足の不調つながりで人気の記事→膝の裏が歩くと痛い原因とストレッチ

\「足つぼが痛い=病気?」と不安な方へ/

女性に多い足つぼの悩み|冷え・むくみ・ヒール靴との関係

-

女性の足つぼ悩みで多いのは「冷え」「むくみ」「靴による負担」

-

ヒールや細身のパンプスは母趾球・小趾球に負担が集中する

-

デスクワークはむくみ、立ち仕事はかかとの痛みにつながりやすい

-

足つぼマッサージはセルフケアの補助として有効

冷えと足つぼの関係

女性に多い悩みの一つが冷えです。特に冬だけでなく夏の冷房でも、足先が冷えてツボを押すと痛く感じることがあります。冷えによって血流が悪くなると、足裏の土踏まずや指の付け根が硬くなり、押すと「ズーン」とした鈍い痛みを感じやすくなります。

足つぼマッサージで血行が促されると、温かさが戻りやすいのがメリットです。セルフケアでは「湧泉(ゆうせん)」と呼ばれる土踏まず中央付近を優しく押すと、ポカポカしやすいと感じる方が多いです。

むくみと足つぼの関係

長時間のデスクワークや立ち仕事で多いのがむくみです。夕方になると靴がきつく感じたり、足首から下が重くなる人は多いでしょう。

むくみがある状態で足つぼを押すと、特に土踏まずや甲の部分が「張っていて痛い」と感じやすくなります。これは水分や老廃物がたまっているサインであり、足つぼでリンパの流れをサポートするとスッキリしやすいです。

ヒール靴と足つぼの痛み

女性ならではの大きな要因がヒールや細身の靴です。

-

母趾球(親指の付け根)や小趾球(小指の付け根)に過度な負担

-

つま先が圧迫されて指のツボがゴリゴリに硬くなる

-

かかとが上がることで足裏全体のバランスが崩れる

その結果、「親指の付け根が痛い」「小指側が腫れるように痛い」という女性は少なくありません。足つぼを通じてこうした負担を自覚することは、靴選びを見直すきっかけにもなります。

女性に多い足つぼの特徴

-

冷え症 → 土踏まずや足先のツボが敏感

-

むくみ体質 → 甲やくるぶし周辺が硬く痛みやすい

-

ヒール習慣 → 母趾球・小趾球に強い痛み

こうした特徴を踏まえると、女性は男性以上に足つぼと生活習慣の関係性が表れやすいといえます。

セルフケアのコツ

-

ヒールを履いた日は親指の付け根をほぐす

-

デスクワーク後は土踏まずをやさしく押す

-

お風呂上がりにふくらはぎと合わせて刺激

-

冷えが強い人は温めながら行う

足つぼは「毎日続ける」というより、その日の生活に合わせて調整するのがベストです。

まとめ:女性の足つぼケアは生活習慣とセットで

冷え・むくみ・靴の影響は、女性にとって足つぼが痛い大きな原因です。足つぼを活用すると、自分の生活習慣の偏りに気づけるだけでなく、セルフケアの習慣化にもつながります。

\女性特有の足の悩みでお困りの方へ/

足つぼの正しいやり方|初心者でもできるセルフマッサージ

-

初心者でも簡単にできる足つぼマッサージ法を解説

-

「痛気持ちいい」が基本、やりすぎは逆効果

-

道具を使うと続けやすく、短時間でも効果を感じやすい

-

日常生活に取り入れやすいタイミングを意識することが大切

足つぼマッサージの基本ルール

-

強さは“痛気持ちいい”程度

→ 痛すぎる刺激は筋肉や神経を傷める可能性がある。 -

一か所に長時間はNG

→ 1つのツボにつき10〜30秒を目安に。 -

呼吸を意識

→ 息を止めると筋肉が緊張するため、リラックスして押す。 -

水分補給を忘れずに

→ マッサージ後はコップ1杯の水で代謝をサポート。

基本的なセルフマッサージ手順

① 足を温める

お風呂上がりや足湯の後がベスト。血流が良い状態で始めると効果を感じやすい。

② 土踏まずを押す

親指の腹で土踏まずをゆっくり押す。便秘がちの人や冷え性の人におすすめ。

③ かかとをもむ

腰や骨盤の負担が表れやすいかかとを円を描くように刺激。立ち仕事の方に有効。

④ 指先を刺激

親指の付け根は肩こり、小指側は姿勢の崩れと関係しやすい。指の間を広げるのも◎。

⑤ 全体を流す

仕上げに足裏全体を手のひらでなでるように刺激し、血流を整える。

初心者におすすめの道具

-

足つぼ棒:ピンポイントで押せる。土踏まずやかかとに便利。

-

ゴルフボール:転がすだけで簡単に足裏全体を刺激できる。

-

足つぼマット:立つだけで刺激可能。短時間でも続けやすい。

-

ローラータイプ:テレビを見ながらでも使えるので習慣化に最適。

これらを使うと「手が疲れるから続かない」という悩みを解消できます。

足つぼのベストタイミング

-

朝起きたとき:軽く刺激すると血流が良くなり活動モードに入りやすい。

-

デスクワークの合間:むくみ予防に効果的。

-

お風呂上がり:筋肉が緩みやすく、よりリラックスできる。

-

寝る前:副交感神経が優位になり、眠りの質向上につながる。

よくある失敗例

-

強く押しすぎて内出血

-

毎日長時間やって足裏が腫れる

-

痛みを我慢すれば効果があると誤解

これらは逆効果です。無理せず、心地よい範囲で続けることが大切です。

まとめ:初心者でも毎日少しずつ

足つぼの正しいやり方はシンプルです。短時間・適度な強さ・習慣化がポイント。初心者でも1日5分から取り入れれば、血流改善やリラックス効果を実感しやすくなります。

\「正しい足つぼのやり方を直接知りたい」方へ/

足つぼと自律神経・ストレスの関係

-

足つぼは「自律神経を整える」「ストレス緩和」に役立つとされる

-

科学的根拠は限定的だが、リラクゼーション作用は多くの人が実感

-

強すぎる刺激は逆効果になるため注意

-

睡眠の質改善やメンタルケアをサポートする可能性がある

足つぼと自律神経のつながり

自律神経は「交感神経」と「副交感神経」のバランスで体をコントロールしています。

-

交感神経:活動モード(緊張・ストレス時に優位)

-

副交感神経:休息モード(リラックス・睡眠時に優位)

足つぼを押すと「気持ちいい」「リラックスする」と感じる人が多いのは、副交感神経が優位になることで心身が落ち着くからと考えられます。

ストレスと足つぼの関係

ストレスが強いと、肩こり・頭痛・胃腸の不調など体にさまざまなサインが出ます。足つぼを刺激すると、これらの症状が軽減するケースがあります。

代表的なのは以下のようなツボです。

-

親指の腹(頭部反射区) → 精神的な疲労をやわらげる

-

土踏まず中央(胃・腸の反射区) → ストレスによる胃腸の不快感をケア

-

かかと(骨盤や泌尿器の反射区) → 緊張による腰回りのだるさを緩和

このように「体のどこが疲れているか」を知る手がかりとしても使えます。

睡眠の質を高める可能性

足つぼを寝る前に行うと「眠りやすい」「夜中に目が覚めにくくなった」と感じる人もいます。これは、副交感神経が優位になることで深い眠りにつながりやすいからです。

ただし、強い刺激は逆に交感神経を高めてしまい、寝つきが悪くなることもあります。寝る前はソフトな刺激がポイントです。

科学的根拠について

「足つぼ=自律神経を整える」という研究はまだ限定的ですが、マッサージ全般にはリラクゼーション作用があることが報告されています。つまり、足つぼも心身を落ち着ける習慣のひとつとして活用できるのです。

セルフケアのおすすめ方法

-

寝る前のリラックスタイムに

→ 足裏全体を手のひらで包み込み、深呼吸しながら軽く押す。 -

ストレスを感じたときに親指を刺激

→ 指先をもみほぐすと頭がスッキリしやすい。 -

むくみケアと一緒に

→ ふくらはぎまで軽く流すと副交感神経が働きやすい。

注意点

-

精神的に不安定な時期に「効かせよう」と強く押すのは逆効果

-

不眠や強いストレスが長引く場合は医療機関に相談が必要

-

足つぼはあくまでサポート的なケアとして取り入れることが大切

まとめ:心身を整えるサポートに

足つぼは自律神経やストレスに直接働きかけるわけではありませんが、リラクゼーションと体調管理の習慣づくりとして有効です。

\「ストレスで眠れない」「自律神経の乱れが気になる」という方へ/

足つぼを毎日続けた結果は?効果を感じやすい人と感じにくい人

-

足つぼを毎日続けても「すぐに効果が出る人」と「なかなか変化を感じにくい人」がいる

-

効果を感じやすい人は「生活習慣改善とセット」で取り入れている

-

感じにくい人は「強すぎる刺激」「短期間での結果を期待しすぎ」が原因になりやすい

-

継続のコツは「無理なく習慣化」

足つぼを続けた人の体験談

「足つぼを毎日続けた結果、むくみが減った」「寝つきが良くなった」という声は多いです。特にデスクワークの女性からは「夕方の靴のきつさが軽減した」との体験談も聞かれます。

一方で、「毎日やったけれど効果がなかった」「痛いだけで変わらなかった」という意見も少なくありません。この違いはどこにあるのでしょうか?

効果を感じやすい人の特徴

-

生活習慣と合わせて取り組んでいる

→ 食事・睡眠・運動を見直している人は足つぼのサポート効果を実感しやすい。 -

刺激を“痛気持ちいい”範囲にしている

→ 強すぎる刺激は逆効果。心地よい圧で続けると変化を感じやすい。 -

無理なく習慣化

→ 「朝の3分」「お風呂上がり」など決まった時間に取り入れている人は続けやすい。

効果を感じにくい人の特徴

-

短期間で結果を求めすぎる

→ 1週間や数日では大きな変化を感じにくい。 -

強すぎる刺激

→ 内出血やもみ返しで逆に足裏が硬くなり、リラックス効果が得られない。 -

生活習慣がそのまま

→ 足つぼだけに頼って、食生活や睡眠リズムを見直さないと変化が出にくい。

毎日続けるとどうなる?

足つぼを無理なく毎日続けると、以下のようなメリットが期待できます。

-

むくみや冷えの軽減

-

気分転換・リラックス効果

-

睡眠の質向上

-

姿勢や歩き方を見直すきっかけになる

ただし、ダイエット効果や病気改善を直接保証するものではなく、あくまでセルフケアのサポートという位置づけで考えることが大切です。

続けるための工夫

-

ながら習慣化:テレビを見ながら足つぼマットに乗る

-

お気に入りの道具を使う:デザインや刺激が自分に合ったものを選ぶ

-

日記をつける:むくみや体調の変化をメモするとモチベーションになる

-

休む日を作る:やりすぎは逆効果。週に1〜2日はお休みしても良い

まとめ:続け方次第で結果が変わる

足つぼを毎日続けた結果は、人によって大きく異なります。生活習慣と合わせ、無理のない刺激で続けることが効果を感じやすい秘訣です。

\「毎日続けているのに効果を感じにくい」という方へ/

整体で行う足つぼとセルフマッサージの違い

-

セルフマッサージは「気軽さ」が最大の魅力

-

整体の足つぼは「専門的な知識と技術」によるアプローチ

-

セルフでは届かない深部までケアできるのが整体の強み

-

目的や状況に合わせて両方を使い分けるのがベスト

セルフマッサージの特徴

足つぼを自分で押すセルフマッサージは、いつでもどこでも気軽にできるのがメリットです。

-

お風呂上がりに短時間できる

-

道具(足つぼ棒・マット・ローラー)を使えば効率的

-

コストがかからず習慣化しやすい

ただし、セルフケアは「力加減が分からない」「同じ場所ばかり押してしまう」などの弱点があります。また、足裏の奥深い筋膜や関節の動きまでは十分にアプローチしにくいのが現実です。

整体で行う足つぼの特徴

整体院で行う足つぼは、反射区の理論に基づいたプロの技術によって施術されます。

-

体全体の状態を見ながら刺激

→ ただ押すのではなく、姿勢・骨盤・筋肉のバランスをチェックして行う。 -

深部の硬さにアプローチ

→ セルフでは届かない奥の筋膜や関節にも働きかけやすい。 -

リラックス効果が高い

→ プロの手による施術は安心感があり、副交感神経が優位になりやすい。 -

やりすぎ防止

→ 適切な強さと時間を守ってくれるため、もみ返しや内出血のリスクが少ない。

整体とセルフの使い分け方

-

普段のケア → 自宅でのセルフマッサージ

-

体の状態を確認したいとき → 整体でチェックしてもらう

-

長引く不調や強い疲労感 → プロの施術で全身調整を組み合わせる

セルフで日常のケアを続け、整体で定期的にリセットするのが理想的です。

セルフだけに頼るリスク

セルフマッサージだけを続けていると、つい「痛いところ=押しすぎ」になりやすく、逆に炎症や硬直を招くことがあります。特に「足つぼやりすぎると逆効果」と言われるのはこのケースです。

整体では体のバランスを見極めながら調整するため、セルフよりも安全に効果を実感しやすいのが強みです。

まとめ:セルフ+整体のハイブリッドが理想

足つぼはセルフでも十分に楽しめますが、整体と組み合わせることで効果を高め、安心して続けられるのが魅力です。

\「セルフで限界を感じている」方へ/

足つぼを体験できる地域別スポット紹介

-

「足つぼ 新宿」「足つぼ 大阪」「足つぼ 名古屋」など地域検索はニーズが高い

-

観光や出張時に「ご当地の足つぼ」を探す人が多い

-

有名チェーンと個人サロンで特色が異なる

-

「激痛系」から「リラクゼーション系」まで地域ごとに違いがある

東京エリア|新宿・池袋で足つぼを体験

東京は足つぼサロンの激戦区。特に「足つぼ新宿」「足つぼ池袋」といったキーワードで探す人が多いです。

-

新宿:ドクターフットや台湾式の老舗店舗が人気。激痛系で有名な店舗も多く、テレビ番組で取り上げられることも。

-

池袋:買い物や出張帰りに立ち寄れるカジュアルサロンが充実。短時間コース(30分前後)で「足つぼだけ」試せる場所も多いのが特徴です。

口コミを見ると、「激痛だけどスッキリした」「女性でも入りやすい店内」など、体験談が豊富です。

大阪・梅田エリア|本場感のある施術

関西エリアでは「足つぼ大阪」「足ツボ梅田」が検索されやすいワードです。

-

梅田・なんばは観光客向けのサロンも多く、夜遅くまで営業している店舗が多い

-

「台湾式足つぼ」が主流で、やや強めの刺激を希望する方に人気

-

「足つぼマッサージ大阪」ではホテルスパやチェーン展開も見られる

地元の方だけでなく、観光や出張で「大阪に来たら足つぼ」という人も少なくありません。

名古屋・横浜・福岡エリア|都市型サロンが豊富

中部や九州エリアでも「足つぼ名古屋」「足つぼ横浜」「足つぼ福岡」は需要が高いキーワードです。

-

名古屋:整体院と併設している足つぼサロンが多く、女性が入りやすい雰囲気が特徴

-

横浜:中華街エリアでは本格的な中国式足つぼが体験でき、観光客にも人気

-

福岡:天神や博多周辺でリラクゼーション系の足つぼが多く、夜遅くまで営業している店舗も多い

それぞれの都市で特色が異なるため、「強めが好きなら横浜中華街」「リラックス重視なら福岡」と使い分けもおすすめです。

札幌・仙台・京都など地方都市の足つぼ体験

地方都市でも「足つぼ札幌」「足つぼ仙台」「足つぼ京都」などの検索は多く、口コミ評価の高い個人サロンが目立ちます。

-

札幌:「札幌 足つぼ 激痛」として有名な施術店もあり、観光客からも人気

-

仙台:リラクゼーション重視の店舗が多く、女性の利用者が中心

-

京都:観光地に近い場所に和風の足つぼサロンがあり、外国人観光客にも人気

大都市と比べるとサロン数は少ないですが、その分「地元のリピーターに支持される実力派」が多いのが特徴です。

まとめ:地域ごとに特色がある足つぼ体験

-

東京(新宿・池袋):選択肢が豊富で価格帯も幅広い

-

大阪(梅田・なんば):台湾式や激痛系が主流

-

名古屋・横浜・福岡:都市型サロン+観光需要に対応

-

札幌・仙台・京都:地域密着型でリピーターが多い

足つぼを地域で探すときは、「強めが良いか」「リラックスしたいか」を基準に選ぶと失敗しにくいです。

セルフケアだけで不安な方はこちらも参考にしてください →肩こり・首こりに安いマッサージはNG?

腰痛対策を整体院で検討したい方は→腰痛に強い札幌の整体

\札幌で足つぼを受けてみたい方へ/

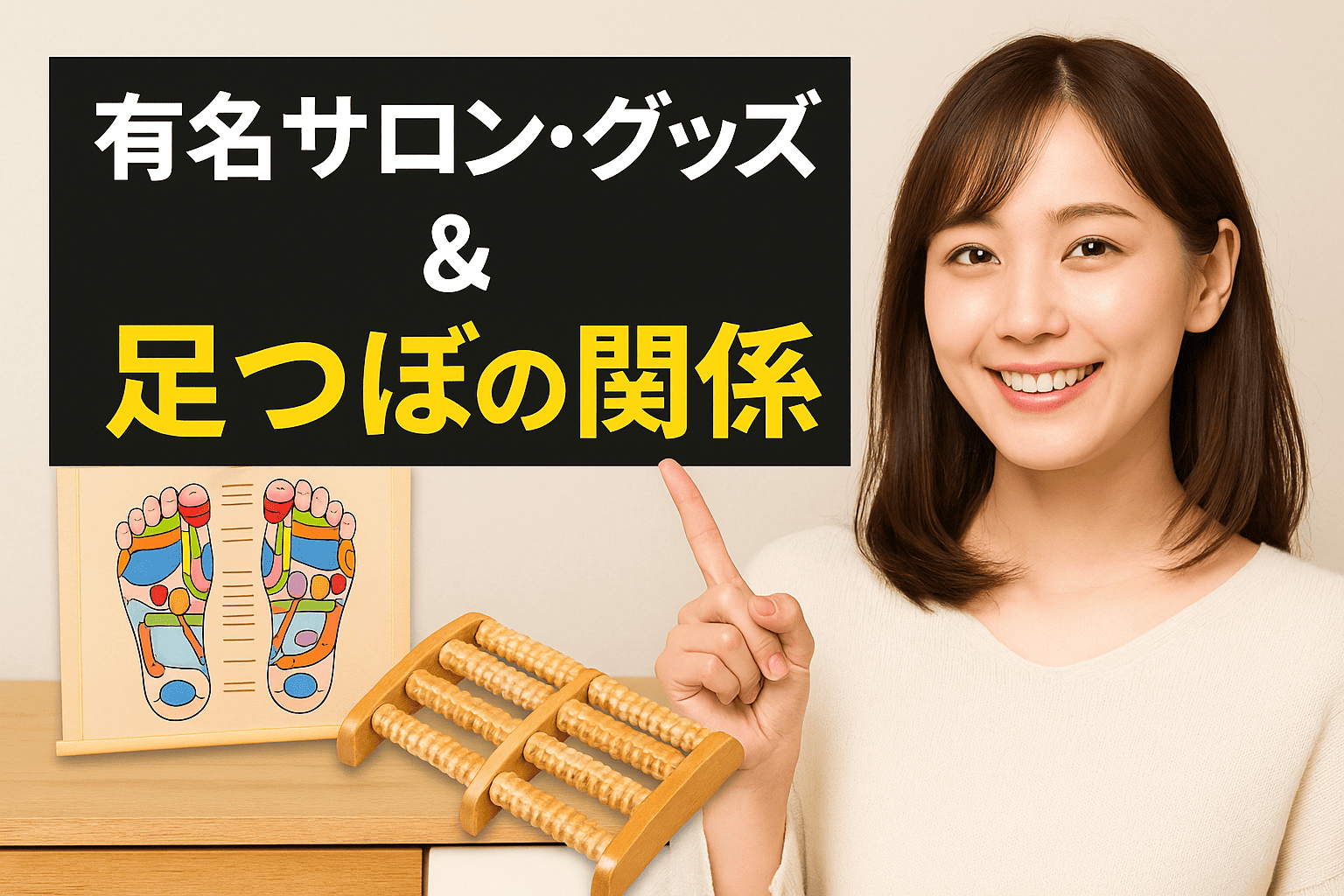

有名サロン・グッズと足つぼの関係

- 「足つぼドクターフット」「足つぼドマーニ」などブランド名検索が多い

- 「ゴッドハンド」と呼ばれる施術者が地域ごとに存在する

- 有名店はメディア露出が多く、体験談も豊富

- グッズとサロン利用はどちらも一長一短。両方を上手に活用するのが理想

ドクターフット・ドマーニなど有名サロン

首都圏を中心に展開する「足つぼドクターフット」は、本格的な台湾式施術で有名。特に「新宿・池袋・銀座」などアクセスの良いエリアに店舗があり、仕事帰りや買い物のついでに利用する人が多いです。

また、「足つぼドマーニ」は女性に人気が高いサロンで、リラクゼーションと美容を組み合わせたメニューが豊富。「足つぼ図解」「足つぼ表」などを用いながら丁寧に説明してくれるスタイルが好評です。

ゴッドハンドと呼ばれる施術者

「足つぼゴッドハンド神奈川」「足つぼゴッドハンド千葉」といったワードで検索されるように、特定の先生に強い支持を寄せるファンも多いです。

ゴッドハンド系の施術者は以下の特徴があります。

-

圧の強弱や角度が絶妙で「痛気持ちいい」を的確に再現

-

痛みの原因や反射区をわかりやすく解説

-

口コミで広がり、遠方から通うリピーターもいる

ただし「激痛施術=必ず効果的」というわけではないので、自分の体質や好みに合うかを見極めることが大切です。

有名サロンと整体院の違い

-

有名サロン:施術実績が多く、スタッフ数も多いため予約しやすい。価格はやや高め。

-

整体院の足つぼ:その人の体調や姿勢に合わせて全身調整と組み合わせやすい。個人院ならではの細やかさが魅力。

「足つぼ内臓関係ないのでは?」と疑問に思う人もいますが、整体院ではリラクゼーションと体の巡りサポートを目的にしており、安心して取り入れやすいのが特徴です。

足つぼグッズと有名サロンの関係

有名サロンに通った後「自宅でも続けたい」と思う人が多く、そこから「足つぼマット」「足つぼローラー」「足つぼスリッパ」などのグッズに関心を持つ流れが生まれています。

-

サロン → 専門的に強めの刺激を受けたいとき

-

グッズ → 毎日の習慣化やセルフケアに最適

このように使い分けることで、効果を実感しやすくなります。

有名店に行くときの注意点

-

予約が取りにくいことがある → 人気店は数週間前に埋まるケースも

-

施術者によって強さが違う → 初回は「弱めで」と伝えるのがおすすめ

-

効果の感じ方は人それぞれ → 「激痛=効果大」とは限らない

まとめ:有名サロンとグッズを上手に使い分け

「足つぼドクターフット」「足つぼドマーニ」など有名サロンは確かな実績がありますが、毎日のセルフケアにはグッズが不可欠です。両方を組み合わせて取り入れることで、健康維持やリラックスに役立ちます。

\「有名店も気になるけれど、自分に合う足つぼを知りたい」方へ/

まとめ|足つぼを安全にセルフケアに取り入れるコツ

-

足つぼは「健康サポート」「リラクゼーション」として有効

-

病気の診断や治療ではなく、あくまでセルフケアの一環

-

続けるコツは「痛気持ちいい」「短時間」「生活習慣とセット」

-

不安があるときは整体や医療機関を活用する

足つぼの位置づけを正しく理解する

ここまで解説してきたように、足つぼは「押せば内臓の病気が治る」というものではありません。科学的根拠は限定的で、診断や治療の代わりにはなりません。

しかし、足裏を刺激することで血流が促され、リラックス効果やむくみ軽減など、間接的な健康サポートが期待できます。つまり、足つぼは「健康維持の習慣」としてとても有効なのです。

セルフケアで続けるポイント

-

刺激は“痛気持ちいい”程度

→ 強すぎると内出血やもみ返しのリスクがある。 -

1回5〜10分で十分

→ 長時間やるより、毎日少しずつの方が効果的。 -

お風呂上がりや就寝前がおすすめ

→ 血流が良い状態で行うとリラックス効果が高い。 -

水分補給を忘れずに

→ 老廃物の巡りをサポート。

グッズを取り入れる工夫

-

足つぼマット:ながらケアに便利(ただしやりすぎ注意)

-

足つぼスリッパ:短時間で刺激を得たい人に最適

-

足つぼ棒・ローラー:ピンポイント刺激におすすめ

「効果あるのか?」と疑問に思う人もいますが、習慣化できるかどうかが一番のカギです。

生活習慣とセットで効果アップ

足つぼ単体で劇的な変化を求めるのは難しいですが、食事・運動・睡眠と合わせると体調サポート効果を感じやすくなります。

特に女性の場合、冷え・むくみ・ヒール靴による負担など、生活習慣の影響が大きいため、足つぼは「自分の体と向き合う時間」としても役立ちます。

不安なときは専門家に相談を

「いつも同じ場所が強く痛む」「セルフでは限界を感じる」場合は、整体や医療機関でチェックを受けるのがおすすめです。セルフケアとプロの施術を組み合わせると安心感も増します。

まとめ:安全に楽しく続けることが大切

足つぼは、「痛い場所を通じて自分の体と向き合う」ためのツールです。正しく理解して無理なく続けることで、健康サポートにもリラックス習慣にもなります。

\セルフケアで限界を感じている方へ/