「肩こりがひどくなると、肩を押したときに“ゴリゴリ”とした塊のようなものを感じる…」「これって老廃物なの?潰せばスッキリする?」

そんなふうに感じたことはありませんか?

特にデスクワーク中心の30〜40代女性の方から、「肩に塊がある感じがして気になる」「ゴリゴリ音がして怖くなった」といったご相談をよくいただきます。

パソコン作業・スマホ・家事などで、肩まわりに負担がかかる生活を続けていると、知らず知らずのうちに筋肉が緊張し、血流が悪くなって“硬いしこり”のような感覚が出てきます。

でも実は、それらのゴリゴリは老廃物そのものではないことがほとんどです。

そして、「ゴリゴリ=悪いもの」「潰せば治る」と自己流で強く揉んでしまうことで、かえって痛みや炎症が悪化してしまう方も少なくありません。

肩の“ゴリゴリ”が気になってネットで調べると「老廃物がたまっている」「脂肪の塊」「リンパが詰まっている」など、さまざまな情報が出てきますが、医学的には誤解されているケースが多いのが実情です。

そこでこの記事では、

✅ 肩のゴリゴリの正体は何か?老廃物なのか?

✅ ゴリゴリや塊ができる原因と悪化のメカニズム

✅ 潰すとどうなる?NGな対処法と正しいケア方法

✅ 整体でどんなアプローチができるのか?

といった疑問について、整体師の専門視点からわかりやすく解説していきます。

さらに記事の後半では、ご自宅でもできるセルフケア方法や、肩まわりをやさしくほぐすストレッチもご紹介します。

「もうこのゴリゴリとは一生つきあわないといけないの?」と不安な方にとって、解決のヒントがたくさん詰まった内容になっていますので、ぜひ最後までお読みください。

ちなみに、肩のゴリゴリや塊が気になっている方の多くが「姿勢」や「体の使い方」に共通点を持っています。

お一人で悩まず、気になる症状がある方は、札幌市厚別区の整体院かいろはすにぜひ一度ご相談ください。

姿勢・骨格・筋肉の状態をチェックしながら、あなたに合った最適なケアをご提案させていただきます。

\肩こりでゴリゴリが気になっている人は身体のメンテナンスをしませんか?/

ページコンテンツ

肩こりの“ゴリゴリ”は潰すと危険?その正体とは

-

肩の「ゴリゴリ」は老廃物ではなく筋膜や血流の問題が多い

-

無理に潰すと炎症や筋繊維の損傷につながる可能性あり

-

正しい知識をもってケアすることが大切

「ゴリゴリ」の正体は“老廃物”ではない

「肩に塊のようなものがあってゴリゴリ音がする」「押すとブチッとした感覚がある」――そんなとき、多くの方がまず思い浮かべるのが「老廃物がたまっているのでは?」という疑問です。

しかし、ゴリゴリの正体は必ずしも“老廃物”ではありません。

医学的には、肩まわりのゴリゴリ感の正体は以下のようなケースが多いです:

-

筋肉のこわばり(硬結)

-

筋膜の癒着やねじれ(筋膜のよれ)

-

血流やリンパの滞り

-

関節の可動不良や軟部組織の摩擦音

とくに多いのが「筋膜のよれ」や「癒着」によって、筋肉の滑りが悪くなっている状態です。

このような状態になると、肩を動かしたときに“ゴリゴリ”“パキパキ”といった摩擦音が生じたり、触ったときにしこりのように感じたりします。

潰すのはNG!逆効果になることも

「ゴリゴリ=悪いもの」と思い込んで、強く指圧したり、塊を潰すように押したりしていませんか?

それ、実はとても危険な行為なんです。

強い刺激でゴリゴリを潰そうとすると…

-

筋繊維を傷つけて炎症が悪化

-

内出血が起こる

-

周辺の組織がさらに固くなる

-

神経や血管に負担がかかる

このように、かえって症状を長引かせたり、悪化させてしまう可能性があります。

実際、当院にも「自分でマッサージしたら悪化した」「マッサージ機を強く当てすぎて痛くなった」という方がよく来院されます。

安全にケアするには「ほぐす」より「ゆるめる」が基本

では、肩のゴリゴリ感はどうすれば解消できるのでしょうか?

ポイントは、「潰す」や「叩く」ではなく、“ゆるめる”ことに重点をおくケアです。

筋膜や筋肉をやさしくほぐして、滑りや血流を改善してあげることが、根本的な解消につながります。

-

蒸しタオルで温めてから肩甲骨を動かす

-

首まわり・肩まわりのストレッチを行う

-

深呼吸を取り入れて自律神経を整える

-

姿勢を見直して負担を軽減する

こうした“ゆるやかで継続的なケア”が、ゴリゴリの改善に効果的です。

まとめ:正体を知れば対処法も見えてくる

肩のゴリゴリの正体が“老廃物の塊”でないと知るだけでも、間違った対処法を避けられるようになります。

また、ゴリゴリを「悪者」と決めつけず、体からのサインとして受け止めてあげることも大切です。

今後はぜひ「潰す」ではなく、「ゆるめて整える」視点を持ってケアしてみてくださいね。

\肩こりでゴリゴリが気になっている人は身体のメンテナンスをしませんか?/

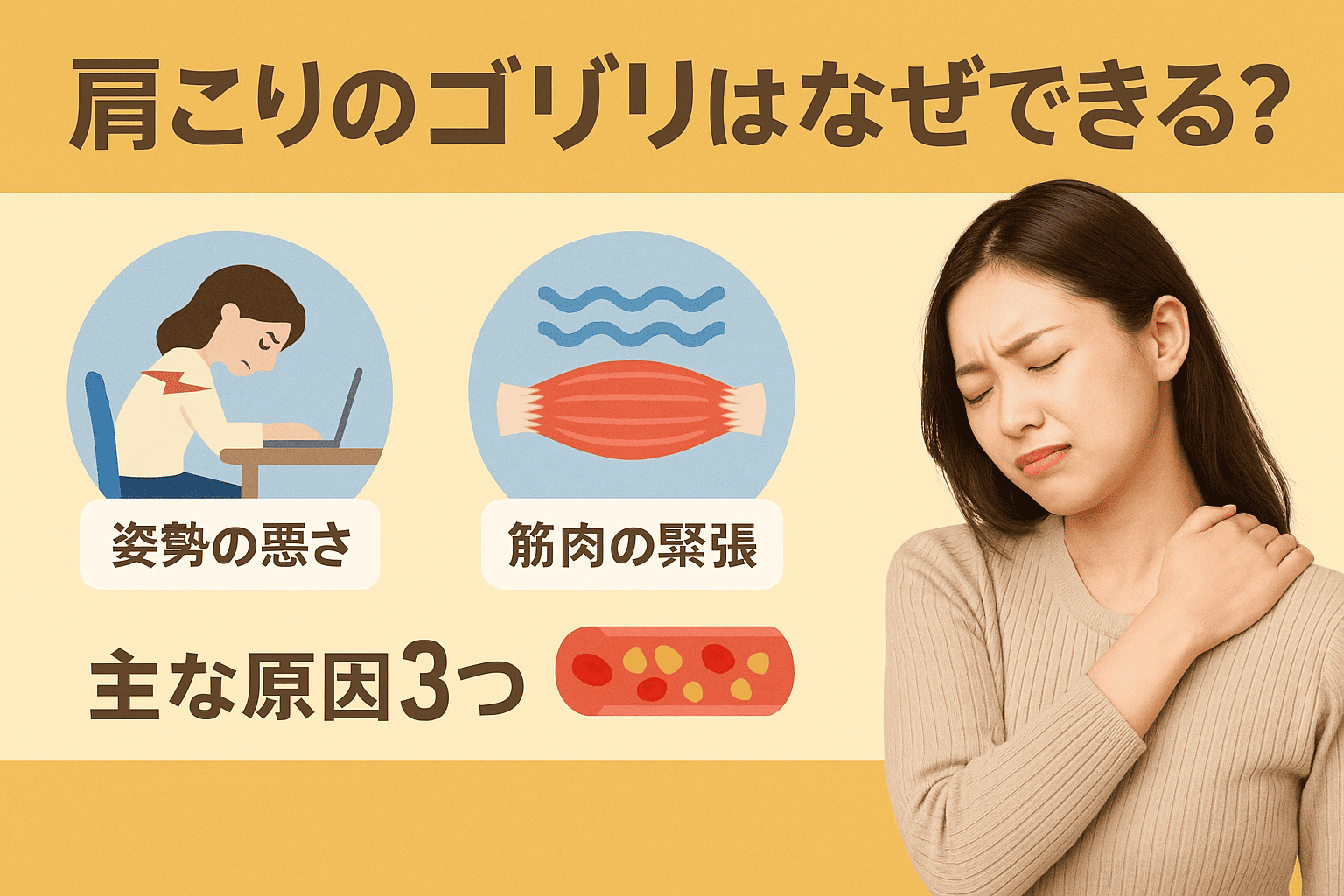

肩こりのゴリゴリはなぜできる?主な原因3つ

-

ゴリゴリの原因は「姿勢」「筋肉の使いすぎ」「ストレス」の3つが多い

-

特にデスクワーク女性に共通する生活習慣に注意

-

放置すると慢性化や可動域制限の原因に

原因①:長時間のデスクワークや猫背姿勢

まずもっとも多い原因が、「長時間同じ姿勢を続けること」です。

とくに猫背や前傾姿勢がクセになっている方は、肩甲骨が開いたまま固まり、肩まわりの筋肉に緊張が溜まりやすくなります。

たとえばこんな姿勢、思い当たりませんか?

-

パソコン作業中に首が前に出る

-

肩が内巻きになって腕がだらんと前に落ちる

-

座りっぱなしで背中が丸まっている

このような姿勢では、僧帽筋や肩甲挙筋といった肩を支える筋肉が常に引っ張られている状態になります。

その結果、筋肉がこわばり、ゴリゴリとした硬結(こうけつ)ができやすくなるのです。

デスクワークやスマホによる長時間の前傾姿勢は、肩こりやゴリゴリ感を引き起こす最大の要因です。

👉【デスクワークの肩こり・首こりがつらい方へ|整体師が教える原因と改善法】の記事では、より具体的な原因と対処法をご紹介しています。

原因②:筋肉の使いすぎと疲労の蓄積

実は、肩まわりの筋肉は意外とよく働いています。

重い荷物を持ったり、スマホ操作で腕をずっと支えたり、料理や家事で腕を動かすだけでも、肩の筋肉には負荷がかかっています。

これに加えて、「緊張状態」や「寒さ」による肩のすくみなどが加わると、筋肉が緩むタイミングがなくなってしまうのです。

疲労が抜けない状態が続くと…

-

血流が滞る

-

酸素や栄養が届きにくくなる

-

乳酸などの疲労物質が溜まる

-

筋膜の滑走性が落ちて癒着が起きる

こうした変化が進むと、触ると硬いゴリゴリが現れるようになります。

原因③:ストレスや自律神経の乱れ

あまり知られていませんが、精神的なストレスも肩こりやゴリゴリの大きな要因になります。

仕事や家事、人間関係などで緊張状態が続くと、自律神経が乱れ、交感神経が優位になって筋肉が常に緊張した状態になるからです。

交感神経が優位=“戦闘モード”。

本来は危機から身を守るための反応ですが、現代人はこれが長時間続いてしまう傾向があります。

ストレスによる影響で、

-

肩をすくめるクセが抜けない

-

無意識に呼吸が浅くなる

-

血管が収縮し血流が悪くなる

といった変化が起き、肩に負担をかけてしまうのです。

放置するとどうなる?

ゴリゴリ感や塊ができたまま放置していると、どんどん可動域が狭まり、肩こりが慢性化していくおそれがあります。

中には、肩を回すたびに痛みが走ったり、頭痛やめまいにつながるケースも。

早めに原因を知って、やさしく緩めるケアを始めることがとても重要です。

肩こりのゴリゴリは、単なる老廃物ではなく、日々の姿勢・使い方・ストレスなどが積み重なってできた“体からのサイン”です。

次の章では、ゴリゴリを潰すべきではない理由と、NGケアの例をご紹介していきます。

\肩こりでゴリゴリが気になっている人は身体のメンテナンスをしませんか?/

ゴリゴリを潰すとどうなる?やってはいけないNGケア

-

「潰す」「強く押す」といった刺激は逆効果になることが多い

-

内出血や炎症、筋線維の損傷につながるリスクあり

-

安易な市販アイテムやマッサージ機の使い方にも注意が必要

「ゴリゴリを潰せばラクになる」は大きな誤解

「肩こりの原因がゴリゴリの塊なら、潰してしまえばスッキリするのでは?」

そんなふうに考えて、指圧やマッサージ器で強く押し潰そうとする方は少なくありません。

しかしこれは非常に危険なケアです。

なぜなら、ゴリゴリの正体は老廃物の固まりではなく、筋膜の癒着や筋肉のこわばり、滑走性の低下によるものだからです。

それを「潰す」という強い刺激で対処すると、筋線維や毛細血管を傷つけてしまうリスクがあります。

潰すことで起こる3つのリスク

-

炎症や内出血を引き起こす可能性

強く押しすぎたことで、皮膚の下で出血が起こるケースは少なくありません。

一時的に「効いた気」がしても、実際には炎症によってさらにコリが悪化することもあります。

-

筋繊維がダメージを受けて硬くなる

繰り返しの強い刺激は、筋肉自体を損傷させるおそれがあります。

そうなると、傷を修復する過程でさらに硬い組織ができてしまうため、慢性的なゴリゴリを生み出してしまいます。

-

神経や血管を圧迫してしまうリスク

肩まわりには、たくさんの神経や血管が走っています。

過度な刺激が続くと、しびれやだるさ、頭痛などの神経症状が出ることもあるので要注意です。

注意が必要なNGケアアイテム・行動

肩のゴリゴリが気になって、ついこんなことをしていませんか?

-

市販のマッサージガンを最大強度で当てる

-

家族に強く揉んでもらう

-

ゴルフボールなどでセルフ指圧

-

お風呂でグリグリ押しながらマッサージ

こうしたケアはやり方次第で逆効果になる場合があります。

とくに「痛いけど気持ちいい」「ゴリゴリを潰すと音がしてスッキリする」という感覚は要注意サインです。

痛みや違和感があるのに無理に刺激を加えるのは、かえって体に負担をかけている証拠。

「強い刺激=効く」は間違いだという認識をぜひ持っていただきたいところです。

正しい対処法に切り替えよう

ゴリゴリをなくすには、「潰す」のではなく、筋膜や筋肉をゆるめて、血流を良くしていくことが大切です。

そのためには、以下のような方法を試してみましょう。

-

ゆっくりとした深呼吸でリラックス

-

軽めのストレッチで可動域を広げる

-

湯船に浸かってじんわり温める

-

正しい姿勢を意識して筋肉に負担をかけない

こうしたやさしいアプローチの方が、体にとっては断然安全で効果的です。

強く押せば治る、ゴリゴリを潰せば楽になる――

その思い込みが、肩こりをより慢性化させてしまう原因にもなり得ます。

次章では、そんなゴリゴリを安全に和らげる方法を具体的に7つご紹介していきます。

\肩こりでゴリゴリが気になっている人は身体のメンテナンスをしませんか?/

ゴリゴリを和らげる正しい方法|整体師がすすめる7選

-

ゴリゴリ対策は「ゆるめて整える」が基本

-

自宅でもできる安全・効果的な方法を紹介

-

継続がポイント!強く押すより“やさしさ”を意識

「肩こりのゴリゴリが気になって触ってしまう」「マッサージしても戻ってしまう」――

そんなお悩みに対して、整体師の私が普段からおすすめしている安全かつ効果的なセルフケア法を7つご紹介します。

どれも自宅で無理なくできるものばかり。強い力で潰す必要は一切ありません!

① 肩甲骨まわしストレッチ

まず試してほしいのが、肩甲骨を大きく回すストレッチです。

ゴリゴリができる原因のひとつに「肩甲骨が動いていない」ことがあります。

【やり方】

-

両肩に指先を置く

-

大きく円を描くように、ゆっくり前→後ろに10回ずつ回す

-

呼吸は止めず、できるだけゆっくり動かすのがポイント

→筋膜の癒着をやさしく剥がし、滑らかな動きへ導きます。

② 蒸しタオルで温める

血流を良くするには、温めるのが一番の近道です。

蒸しタオルを首や肩にあてるだけで、筋肉がほぐれやすくなります。

【ポイント】

-

濡らして絞ったタオルを電子レンジで約40秒加熱

-

肩に10分ほどあて、深呼吸を意識しながらリラックス

→温熱効果で神経の緊張もやわらぎ、痛みやゴリゴリ感が軽減されます。

③ 首まわりの簡単ストレッチ

首と肩はつながっているため、首をほぐすことも肩の緊張解消につながります。

【やり方】

-

椅子に座って背筋を伸ばす

-

頭をゆっくり横に倒し、反対側の肩を軽く下げる

-

20秒キープし、左右2セットずつ行う

→強く伸ばす必要はありません。じんわり伸びている感覚を大切にしましょう。

④ 姿勢をリセットする“壁ピタ体操”

悪い姿勢が続くと、肩こり・ゴリゴリの元になります。

そこで有効なのが、「壁ピタ体操」です。

【やり方】

-

壁に背中・お尻・かかとをつけて立つ

-

あごを軽く引いて、手のひらを外側に開く

-

そのまま30秒キープを2セット

→正しい姿勢を体に覚えさせることで、肩への負担がぐっと減ります。

姿勢の崩れは、筋膜のよれや肩のゴリゴリを引き起こす大きな要因です。

👉【猫背・巻き肩を根本から整えたい女性へ|整体で姿勢を改善する方法】も合わせてご覧いただくと、正しい姿勢の意識づけに役立ちます。

⑤ 深呼吸と腹式呼吸

意外と見落とされがちですが、呼吸もゴリゴリ改善には重要な要素です。

ストレスで呼吸が浅くなると、交感神経が優位になり、筋肉が緊張します。

腹式呼吸で副交感神経を刺激してリラックスモードに切り替えましょう。

【やり方】

-

鼻からゆっくり吸って、口から長く吐く(吸う:吐く=4秒:8秒)

-

お腹が膨らむように意識して呼吸する

→1日3回でもOK。リズムが整うと体も自然とゆるみやすくなります。

⑥ 小さな円での肩ほぐし(手もみ)

手のひらや指で、大きく押すのではなく“小さな円”を描くように回すだけで、十分な刺激になります。

【ポイント】

-

痛くない程度の圧でやさしく

-

呼吸に合わせて「ゆっくり・ていねいに」

-

毎日1〜2分でも習慣にすると効果的

⑦ ストレッチポールやタオル枕を使う

道具を使うのも効果的ですが、ポイントは「寝るだけ」「のせるだけ」など脱力できるケアにすること。

【例】

-

タオルを丸めて肩甲骨の下に置き、3分間寝る

-

ストレッチポールに仰向けで寝て胸を開く

→筋膜や関節にやさしい刺激を加えながら姿勢もリセットできます。

ゴリゴリ対策は、“痛気持ちいい”より“気持ちいい”が正解です。

体が緊張しないケアをコツコツ続けることが、根本改善への近道となります。

次の章では、「肩こりで音が鳴る」「ボキボキいうけど大丈夫?」といった疑問に答えていきます!

\肩こりでゴリゴリが気になっている人は身体のメンテナンスをしませんか?/

肩こりとゴリゴリ音の関係|音が鳴るのはなぜ?

-

肩の動きで「ゴリゴリ」「バキッ」と音が鳴るのは異常とは限らない

-

関節・筋膜・靭帯などの摩擦や圧力変化が原因の場合も

-

痛みや不快感を伴う場合は要注意!整体でのチェックがおすすめ

ゴリゴリ音の正体は「関節の動き」や「摩擦音」

肩を回したとき、「ゴリゴリ」「バキッ」といった音が鳴ると、不安になる方も多いのではないでしょうか。

でもご安心ください。音が鳴る=異常というわけではありません。

このような音の正体は主に以下の3つに分類されます。

-

関節のすき間で圧力が変化したときの「ポキッ音」

-

筋膜や靭帯が引っかかって「弾く」ような動きになったときの音

-

関節内や周囲の組織同士がこすれ合う摩擦音(ゴリゴリ感)

このうち、関節のすき間に起こる「気泡のはじける音」は、痛みがなければ問題ないことがほとんどです。

背中や手の指でも鳴ることがありますが、それと同じような現象ですね。

音が鳴るからといって「潰す」必要はない

「音が鳴るのは異常」「詰まりを取らなきゃ」と思い、ゴリゴリ部分を潰そうとするのはNGです。

実際には、動きの中で筋膜や靭帯が一時的に引っかかって音を立てているだけの場合が多く、押しても治るわけではありません。

さらに、強く押して無理に音を止めようとすると、

-

筋繊維を傷つける

-

血行が一時的に悪くなる

-

余計に可動域が狭まる

といった逆効果を招いてしまうことがあります。

痛みを伴う音・動作制限がある場合は要注意

とはいえ、音が鳴るだけでなく、

-

回すときに痛みを感じる

-

ゴリゴリした部分を押すとズキっとする

-

腕が上がりにくい・後ろに回らないといった動作制限がある

こういった場合は、筋肉や関節に何らかの負担がかかっているサインかもしれません。

このようなケースでは、早めに整体や専門機関でチェックを受けるのがおすすめです。

ゴリゴリ音=体からのサインと考えよう

音そのものが悪ではなく、「体の状態を知らせる信号」として捉えることが大切です。

たとえば…

-

動かすたびに同じ場所から音がする

-

ストレッチをしたら音が消えた

-

疲れている日は音が強く感じる

こうした変化に気づくことで、自分の体の状態と向き合うきっかけになります。

「鳴ったから潰す」ではなく、「鳴ったからこそ休ませる・整える」視点を持ちましょう。

ゴリゴリ音は誰にでも起こりうるものですが、慢性的な肩こりと併発している場合は、ケアのタイミングです。

次の章では、多くの方が気にしている「老廃物との関係」について、整体師の視点から真実を解説していきます。

\肩こりでゴリゴリが気になっている人は身体のメンテナンスをしませんか?/

「老廃物がたまる」と言われる理由とは?

-

「ゴリゴリ=老廃物」という表現は一部誤解されている

-

実際は血流やリンパの滞りが主な原因

-

老廃物は自然に排出される仕組みがある

「老廃物=ゴリゴリの塊」は正しくない?

「肩のゴリゴリって老廃物でしょ?」という言葉は、セルフケアやエステ、マッサージ関連の情報でよく見かけますよね。

しかし実際には、“ゴリゴリ=老廃物”という表現は医学的には正確ではありません。

本来、老廃物とは体の代謝活動で出る不要な物質であり、血液やリンパを通して自然に排出されるものです。

たとえば、

-

尿や汗として排出される水分・塩分

-

筋肉を動かしたあとに出る乳酸

-

肝臓で処理されるアンモニアなどの代謝産物

などが代表的です。

これらは、健康な状態であれば体内にとどまらず、肝臓・腎臓・リンパ系によってしっかり排出される仕組みになっています。

なぜ「老廃物がたまる」と言われるのか?

では、なぜ“老廃物がたまってゴリゴリになる”という表現が広まったのでしょうか?

その背景には、血流やリンパの流れが滞ることで起きる体の変化が関係しています。

血流が悪くなると、

-

筋肉の酸素不足でコリが生まれる

-

疲労物質が蓄積し、硬くなる

-

筋膜がねじれて癒着する

-

リンパの流れが滞り、むくみや冷えが起きる

このような変化が重なって、触るとゴリゴリ・固い・だるいといった感覚が生まれ、これが“老廃物がたまっている”と表現されているのです。

つまり、正確には**「老廃物がその場に塊となって溜まる」というよりも、「巡りが悪くなってコリや硬さが残っている」状態**だと考えるとよいでしょう。

リンパマッサージや整体で“流す”という表現の意味

「リンパを流す」「老廃物を流す」といった表現もよく見かけますが、これはリンパ液や血流の流れを促進して、体の自然な排出システムを助けるという意味です。

実際の整体やリンパケアでは、

-

筋肉のこわばりをゆるめる

-

深呼吸で横隔膜を動かす

-

むくみや冷えを軽減し、流れやすくする

といったアプローチによって、代謝や巡りのサポートを行っています。

ただし、これらは「溜まった老廃物を直接押し出す」わけではなく、体が本来もつ「排出力」を高めてあげるサポートにすぎません。

整体では、血流やリンパの流れを整えて、老廃物の“自然な排出”をサポートする施術も行っています。

👉【血流・自律神経・姿勢の乱れ…あなたの不調は整体で整うかもしれません】では、整体で対応できる体のトラブルについて詳しく解説しています。

老廃物よりも“巡り”を意識することが大切

肩のゴリゴリを改善したいとき、「老廃物を取ろう!」とがんばるよりも、

-

血流やリンパの巡りを良くする

-

筋肉をやさしくゆるめる

-

正しい姿勢を意識する

-

深い呼吸を心がける

といった日常的なケアを積み重ねることのほうがずっと重要です。

「ゴリゴリ=悪いもの」ではなく、「ゴリゴリ=体からのサイン」と受け止めて、無理に押しつぶしたり、強く揉み解すのは避けましょう。

次章では、こうした“巡り”や筋膜のケアを大切にしている整体の考え方と施術内容について具体的に解説していきます。

\肩こりでゴリゴリが気になっている人は身体のメンテナンスをしませんか?/

肩こり・ゴリゴリに悩む方へ|整体のアプローチとは

-

整体では「筋肉」「筋膜」「関節」のバランスを整える

-

強く押す施術ではなく、やさしく緩めていくのが基本

-

即効性よりも“根本改善”を重視したアプローチが中心

整体の役割は「押すこと」ではなく「整えること」

整体というと「強く揉む・バキバキ鳴らす」といったイメージを持たれることもありますが、当院のような筋膜・姿勢を重視する整体院では、痛みのない優しい手技を基本としています。

とくに肩のゴリゴリでお悩みの方には、「ただ押しても治らない」ことを丁寧に説明しながら、筋肉・筋膜・関節のバランスを調整していくアプローチを行っています。

筋膜リリースで“動きやすさ”を取り戻す

ゴリゴリの原因になりやすいのが、筋膜の癒着やねじれによる可動域の制限です。

筋膜とは、筋肉や内臓を包む薄い膜のこと。これが滑らかに動くことで、体はスムーズに動きます。

整体では、筋膜に対して以下のような施術を行います:

-

表層の筋膜をやさしく揺らす

-

皮膚を動かすようにして筋膜を解放

-

呼吸や体の動きに合わせて整える

こうした施術により、ゴリゴリの正体である“滑りの悪さ”を改善していきます。

強く押すことは一切せず、体が本来の動きを取り戻すサポートをするイメージです。

骨格や姿勢を整えることで“再発予防”にもつながる

肩こりやゴリゴリが繰り返す原因のひとつに、骨盤や背骨のゆがみ・猫背姿勢のクセがあります。

たとえば、頭が前に出た姿勢(スマホ首)は、僧帽筋に大きな負荷をかけ、常に肩が緊張した状態に。

これを放っておくと、ゴリゴリ感が戻ってきてしまいます。

整体では以下のような方法で姿勢もサポートします:

-

骨盤の前傾・後傾を調整

-

肩甲骨の可動域を広げる

-

呼吸を深くして体幹の安定性を高める

結果として、ゴリゴリができにくい体づくり=根本改善につながっていくのです。

姿勢の乱れや骨盤のゆがみがあると、いくらケアしても肩のゴリゴリが繰り返しやすくなります。

👉【産後の骨盤のゆがみ・猫背を整体で整える方法|女性に人気のやさしい施術】の記事も参考にしてみてください。

自分で気づけない「体の使い方のクセ」もチェック

ゴリゴリがある方の多くは、自分でも気づかないうちに体に偏った使い方のクセが染みついています。

-

いつも同じ肩にバッグをかける

-

デスクのモニターが右寄り

-

無意識に片足重心になっている

整体ではこうした“生活動作”にも着目し、セルフケアの方法や姿勢の意識ポイントも具体的にアドバイスしています。

「施術して終わり」ではなく、日常生活の中で整った体を保てるようにサポートするのが、整体の大きな役割です。

ゴリゴリを潰してその場しのぎをするのではなく、体の内側から変えていく視点が大切です。

次の章では、「具体的にどんな人が整体を受けて楽になったのか?」なども交えながら、まとめと整体院でできるサポート内容をご紹介します。

\肩こりでゴリゴリが気になっている人は身体のメンテナンスをしませんか?/

肩のゴリゴリを安全に解消したいなら

-

ゴリゴリは潰すより「緩めて整える」が正解

-

セルフケア+専門ケアの組み合わせが効果的

-

不安や悩みがある方は整体でのチェックがおすすめ

セルフケアだけで完全に取れるとは限らない

肩のゴリゴリや塊が気になると、「とりあえず自分でストレッチしよう」「湿布で様子を見よう」とセルフケアに頼りたくなるもの。

もちろん、正しいセルフケアはとても大切です。

ただし、以下のようなケースでは、セルフケアだけでは根本改善が難しいこともあります:

-

長年同じ場所にゴリゴリがある

-

肩こりが慢性化し、可動域も狭くなっている

-

ケアしてもすぐ元に戻る

-

痛みやしびれを伴う

こうした場合は、体のゆがみや筋膜の癒着が深く関係していることが多く、自分では気づけない部分の調整が必要になります。

専門的な視点で「体全体のバランス」を見ることが大事

整体では、肩そのものだけでなく、骨盤・背骨・肩甲骨・首まわりなど全身のつながりを重視します。

実際、肩こりのゴリゴリで来院された方でも、原因が「腰のゆがみ」や「足の重心のズレ」だったという例も珍しくありません。

【整体でチェックするポイント例】

-

頭の位置(前傾姿勢)

-

背骨や骨盤の傾き

-

肩甲骨の動きの左右差

-

呼吸の深さや自律神経の状態

→体の使い方やクセまで含めてトータルで調整することで、ゴリゴリが出にくい体へと導きます。

ゴリゴリに悩んだら、一度専門家の手で“リセット”を

ゴリゴリを無理に押して潰す前に、一度体を「リセット」するという考え方を持ってみませんか?

筋肉や関節をゆるめ、正しい状態に整えることで、驚くほど肩が軽くなる方も多くいらっしゃいます。

施術を受けたお客様からは、

-

「動かすと痛かった肩がスムーズに動くようになった」

-

「ゴリゴリが小さくなって、首まわりもスッキリ」

-

「姿勢がよくなって呼吸が深くなった気がする」

といったお声を多数いただいています。

ひとりで悩まず、ぜひお気軽にご相談を

肩のゴリゴリは、ただの“老廃物の塊”ではありません。

体の声に耳を傾け、やさしく整えてあげることが本当の改善への第一歩です。

もし今、

-

ずっと肩に塊のような違和感がある

-

何をしても楽にならない

-

ゴリゴリを潰していいのかわからない

そんなお悩みがあれば、ぜひ札幌市厚別区の整体院かいろはすへご相談ください。

初回では丁寧にお体の状態をチェックし、ムリのない方法でゆっくり整えていきます。

一緒に、ゴリゴリのない“軽やかな肩”を目指しましょう!

\肩こりでゴリゴリが気になっている人は身体のメンテナンスをしませんか?/