「腕を上げると二の腕がズキッと痛む…」「肩より上に上げようとするとツッパってしまう…」

そんなお悩み、実は肩や腕の筋肉だけでなく、日常の姿勢や体の使い方にも原因が潜んでいることが多いのです。

とくにデスクワーク中心の30~40代女性では、長時間同じ姿勢で過ごすことが多く、肩まわりや腕の筋肉が固まりやすい傾向があります。気づかないうちに猫背や巻き肩になり、腕の可動域がどんどん狭まってしまうことも…。また、腕が上がらない状態を放置してしまうと、慢性的な肩こりや四十肩のような状態に発展する可能性もあります。

「まだそこまでひどくないから大丈夫」と思っている方ほど注意が必要です。腕が上がりづらいというのは、体からの“黄色信号”のようなもの。肩関節や周囲の筋肉、さらには骨格や神経のバランスが乱れかけているサインでもあるのです。

さらに、最近はスマートフォンやタブレットの使用時間が長くなったことで、肩の前側が縮こまりやすく、腕を前に出す動作ばかりになっている人も増えています。その状態が続くと、自然と二の腕や肩の筋肉に負担がかかり、「上がらない」「痛い」といった不調が現れるのです。

本記事では、「腕が上がらない」「二の腕が痛い」と感じる方に向けて、その本当の原因と自宅でできる対策を、整体師の視点からわかりやすく解説していきます。記事後半では、肩や腕の動きをスムーズにするためのストレッチも7種類ご紹介しますので、ぜひご自身の体と向き合う時間にしていただけたら嬉しいです。

なお、セルフケアで改善しない場合や、日常生活にも支障が出ている場合には、無理をせず専門家に相談することも大切です。私の整体院にも、腕が上がらない・肩が痛いといったお悩みを抱えた方が多く来院されています。必要な調整と正しいセルフケアを組み合わせることで、無理のない改善をサポートいたしますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。

\腕が上がらない・二の腕が痛い人は身体のメンテナンスをしませんか?/

ページコンテンツ

腕が上がらない・二の腕が痛い…実はよくある悩み

- 洗濯物を干す動作がつらい

- 肩や二の腕がズーンと重だるい

- そのままにしていると四十肩になることも!

よくある動きの中で「腕が上がらない」「二の腕が痛い」

「髪を結ぶときに肩がつらい」「洗濯物を干すとき、腕が真っ直ぐ上がらない」「荷物を棚の上に置こうとしてズキッとした」

こうした訴えは、私の整体院にもとても多く寄せられます。特に30〜40代の女性では、仕事や家事、スマホ操作などで腕を上にあげる機会が減っており、その分、筋肉や関節の可動域が狭まってしまっているケースが多いのです。

また、「上にあげようとすると痛いけど、動かせないほどではないから」と様子を見てしまう方も少なくありません。しかし、この“なんとなくの違和感”を放置していると、やがて本格的な痛みにつながるリスクがあるのです。

「肩」よりも「姿勢」が問題のことも多い

腕が上がらないと聞くと「肩の問題」と思われがちですが、実は巻き肩や猫背など、姿勢の悪化が引き金となっていることが少なくありません。姿勢が崩れると、肩関節が自然な動きをしにくくなり、結果として腕が上がりづらくなってしまうのです。

さらに、肩まわりの筋肉が固まってしまうことで、無理に動かすと二の腕(上腕三頭筋)にズーンと重だるい痛みが走るようになります。これは筋肉の緊張や血行不良によって引き起こされる典型的なパターンです。

そのままにすると四十肩・五十肩に発展することも

「いつか自然に治るだろう」と軽視してしまうと、悪化するケースも少なくありません。筋肉や関節のこわばりが進行すると、肩の可動域が極端に狭まり、いわゆる四十肩・五十肩のような状態に移行する可能性も出てきます。

とくに二の腕の奥に「ズンッ」と響くような痛みがある方や、片腕だけ動かしにくいという方は注意が必要です。これは体からの警告サインの一つととらえて、早めのケアを心がけましょう。

これらの症状は、実は多くの方が経験している「よくある悩み」です。だからこそ、正しい知識と対処法を知っておくことで、将来的な不調の予防にもつながります。次の章では、なぜこうした症状が起こるのか、原因をより深掘りして解説していきます。

\腕が上がらない・二の腕が痛いと悩んでいる人はこちらで相談/

腕が上がらない原因は肩ではなく「姿勢・筋膜の癒着」にある?

- 猫背や巻き肩で肩の動きがロックされる

- 筋膜の癒着で筋肉がスムーズに動かない

- 肩まわりの筋肉ばかり揉んでも改善しない理由

姿勢が崩れると、肩の構造が正しく動かない

「腕が上がらない=肩が悪い」と思われがちですが、実際には姿勢の崩れが原因になっているケースが非常に多いです。

猫背や巻き肩になると、肩甲骨が外側に広がり、肩関節の可動域が制限されます。この状態では、腕を上げようとしても骨や関節の構造が正しく動けず、筋肉に無理な負担がかかってしまうのです。

とくにデスクワークが多い方は、長時間同じ姿勢で座ることで骨盤が後傾し、背中が丸くなりがちです。この状態が続くと、背骨の動きが悪くなり、結果的に肩甲骨も固まりやすくなります。こうした骨格の連鎖的な変化が、腕の動きに大きな影響を与えているのです。

“筋膜の癒着”が肩や腕の動きを邪魔している

もう一つの見落としがちな原因が、**筋膜の癒着(ゆちゃく)**です。筋膜とは筋肉を包んでいる薄い膜のような組織で、全身を立体的につないでいます。

この筋膜は、長時間同じ姿勢を続けたり、運動不足で筋肉が固まったりすると、滑走性(滑りのよさ)が低下し、筋肉の動きが制限されてしまいます。

いわば、筋肉同士が“貼りついた”ような状態になってしまい、腕をスムーズに上げることができなくなるのです。

実際、私の整体院にも「肩を揉んでもらっても治らなかった」という方が、筋膜のリリースや背中・骨盤の調整を通じて、腕の可動域が大きく広がったというケースが多々あります。それだけ、表面的な筋肉だけでは解決できない深層の原因が潜んでいるのです。

原因を見極めずに対処すると悪化のリスクも

二の腕が痛い、肩がだるい、腕が上がらない——これらをすべて「肩こり」や「運動不足」と決めつけてしまうのは危険です。

姿勢のゆがみ・筋膜の癒着・骨格の可動性不足といった複合的な要因が絡んでいることが多いため、表面的なマッサージや湿布だけでは根本的な改善にはつながりません。

もしあなたが、「ストレッチをしても変化がない」「肩まわりのケアをしてもよくならない」と感じているなら、それは“本当の原因”にアプローチできていないサインかもしれません。そういったときこそ、姿勢や筋膜を含めた全体のバランスに目を向けてみましょう。

\腕が上がらない・二の腕が痛いと悩んでいる人は姿勢を改善/

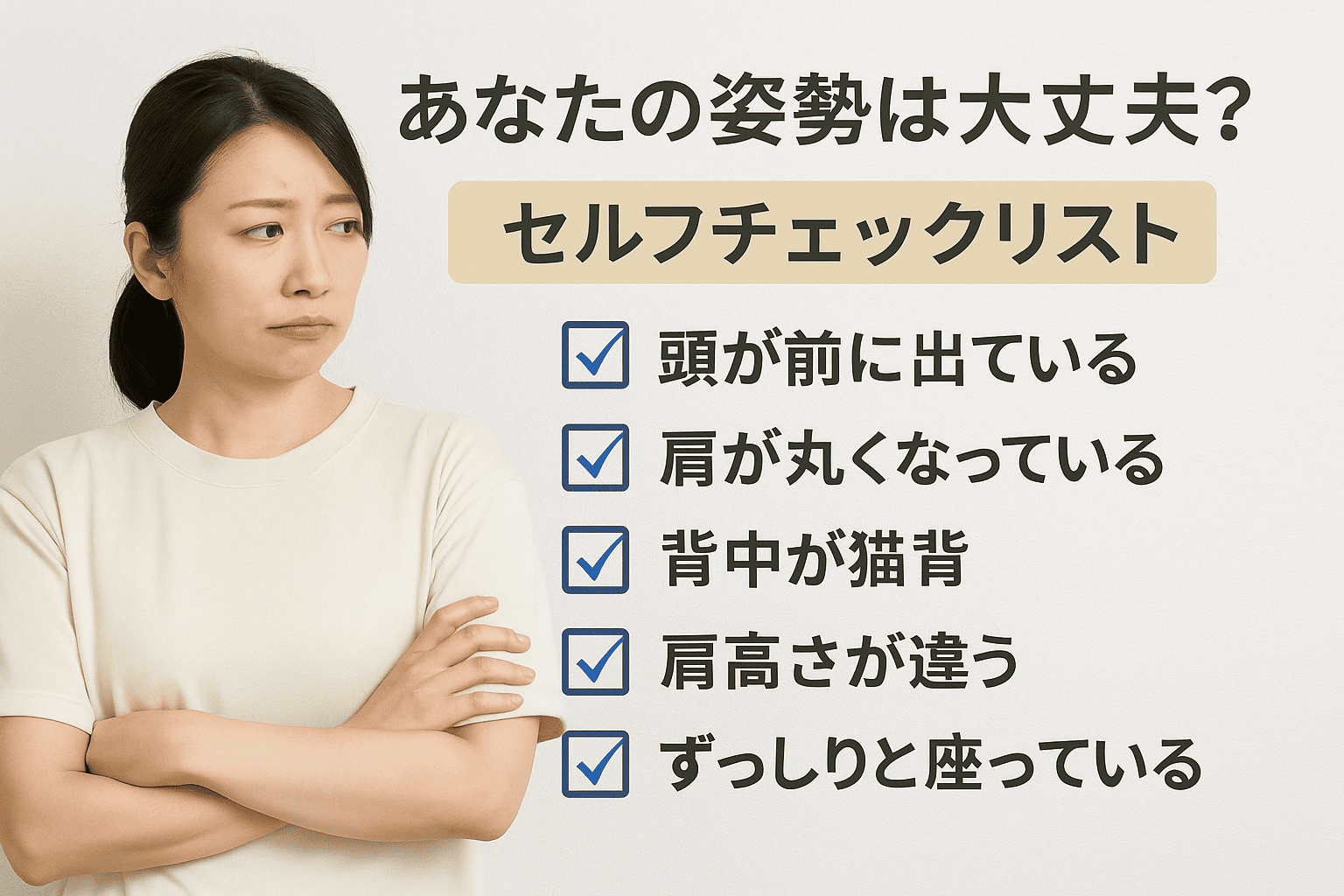

あなたの姿勢は大丈夫?セルフチェックリスト

- 壁に背中をつけて立つと腰や頭が浮く?

- 手の甲が太ももより前に出ていない?

- 肩の高さが左右で違っていない?

「腕が上がらない」「二の腕が痛い」と感じている方は、まずご自身の姿勢をチェックしてみましょう。姿勢のゆがみは気づかないうちに進行しており、肩や腕の動きに大きく影響していることがあります。

ここでは、整体院でよく使用している簡単なセルフチェック方法を3つご紹介します。

壁に背中をつけて立てますか?

壁にかかと・お尻・背中・後頭部をつけて立ってみてください。自然に立てた場合、腰に手のひら1枚分の隙間がある程度が理想です。

このとき、腰が反りすぎていたり、後頭部が壁につかないという方は、猫背・巻き肩・骨盤の傾きがある可能性が高いです。

姿勢が崩れていると肩甲骨の位置もズレてしまい、腕をスムーズに上げることができなくなります。

手の甲が太ももより前に出ていない?

自然に立ったとき、自分の手の甲を見てみましょう。もし手の甲が太ももより前に出ているようであれば、それは巻き肩になっているサインです。

巻き肩は肩の前側(大胸筋や小胸筋)が縮こまり、肩が内側に入り込んでしまった状態です。この姿勢では、腕を上げるたびに肩関節のスペースが狭くなり、痛みや違和感を引き起こしやすくなります。

肩の高さに左右差はありませんか?

鏡の前に立って、左右の肩の高さを比べてみましょう。もし左右で明らかに差がある場合は、日常生活のクセ(バッグをいつも同じ肩にかける・利き手ばかり使うなど)によって、筋肉や骨格のバランスが乱れている可能性があります。

このアンバランスが続くと、片側の筋肉が常に引っ張られた状態になり、肩〜腕にかけて動かしにくさや痛みを感じやすくなってしまいます。

いかがでしたか?

ひとつでも当てはまるものがあれば、あなたの肩や腕の不調は「姿勢のクセ」によるものかもしれません。次の章では、よくあるNG動作や生活習慣について詳しくご紹介していきます。

\腕が上がらない・二の腕が痛いと悩んでいる人は姿勢に問題あるかも?/

痛みが出る人に多い3つのNG動作と生活習慣

- 前かがみ姿勢のまま長時間スマホやPC操作

- 片側だけにバッグをかけ続けるクセ

- 運動不足で肩甲骨が全然動いていない!

「腕が上がらない」「二の腕が痛い」といった症状は、ある日突然起こるものではなく、日々の動作や姿勢の積み重ねによって少しずつ進行しているケースがほとんどです。

ここでは、肩や腕に負担をかけやすい3つの生活習慣のNGパターンをご紹介します。あなたにも思い当たるクセがあるかもしれません。

NG①:長時間の前かがみ姿勢

デスクワークやスマートフォン操作などで前かがみ姿勢を続けていませんか?

この姿勢では、首が前に出て背中が丸くなり、肩甲骨は外側に開きっぱなしになります。その結果、肩まわりの筋肉が常に引き伸ばされた状態となり、血流が悪化しやすくなります。

さらに、前傾姿勢では腕を上げるたびに肩関節が前方に押し出され、スムーズな動きが妨げられます。こうした状態が続くと、二の腕の筋肉にも緊張がたまり、痛みや重だるさにつながります。

NG②:片側だけにバッグをかけるクセ

ショルダーバッグやトートバッグをいつも同じ肩にかけていませんか?

このような偏った荷重は、肩の高さの左右差を引き起こし、筋肉のバランスを大きく崩します。特に重たい荷物を長時間同じ側で持つクセがある方は要注意です。

左右の筋肉の使い方に偏りが出ると、肩甲骨の動きも制限され、腕の上がりにくさに直結します。通勤や買い物など、日常のちょっとした場面での習慣が、実は大きな負担となっているのです。

NG③:肩甲骨がまったく動いていない

「最近運動していないな…」という方は、肩甲骨の可動性にも目を向けてみてください。

肩甲骨は腕の動きと連動している重要な骨で、ここが硬くなると腕の可動域そのものが制限されます。

特に、肩甲骨を寄せる・回すといった動きが日常生活の中にない人ほど、知らず知らずのうちに筋肉や関節が固まりやすくなります。階段の上り下りや家事程度の動きでは、肩甲骨は十分に動いていないのです。

こうしたNG習慣は、「ほんの少し意識を変えるだけ」で改善していけることがほとんどです。

次の章では、肩や腕の不調に深く関係する筋肉同士のつながりや、体の構造について整体師の視点から詳しく解説していきます。

\腕が上がらない・二の腕が痛いと悩んでいる人は生活習慣を見直しませんか?/

肩と二の腕がつながっている筋肉の関係を整体師が解説

- 上腕三頭筋と広背筋は連動して動く

- 大胸筋・小胸筋が硬くなると腕が上がらない

- 肩甲骨の動きが悪いと二の腕の負担が増える

「肩がつらい」「二の腕がだるい」「腕を上げると痛い」——これらの症状は、実はそれぞれ別の筋肉の問題ではなく、つながり合った筋肉同士の連動の乱れによって起きていることが多いのです。ここでは、肩〜二の腕の痛みに関係する代表的な筋肉を、整体師の視点で解説します。

上腕三頭筋と広背筋のつながり

二の腕の裏側にある「上腕三頭筋」は、肘を伸ばすときに使われる筋肉ですが、実は「広背筋」という背中の大きな筋肉とも連動しています。

広背筋は骨盤〜背骨〜肩甲骨〜上腕骨にかけてつながっており、姿勢が悪くなるとこの広背筋が縮み、結果として上腕三頭筋の動きも制限されやすくなります。

このため、二の腕の張りやだるさを感じる方の多くが、広背筋も硬くなっている傾向にあります。二の腕の不調を改善するには、腕だけでなく背中側にも目を向ける必要があるのです。

大胸筋・小胸筋が硬いと腕が上がらない

胸の前側にある「大胸筋」や「小胸筋」は、腕を前に出したり内側に引き寄せる働きをする筋肉ですが、これらが硬くなると巻き肩になりやすくなります。

巻き肩になると、肩関節の動きが内側に制限されるため、腕を上げるときに必要なスペースが足りず、痛みや引っかかりを感じやすくなります。

また、小胸筋が縮むと肩甲骨を前に引き出す力が強くなるため、肩甲骨の位置がズレてしまい、結果的に二の腕への負担も増してしまいます。

肩甲骨の動きが悪いと、腕全体が動かなくなる

腕を上げるときに欠かせないのが「肩甲骨の可動性」です。

肩甲骨は、肩関節の土台ともいえる存在で、ここがしっかりと動かないと、いくら腕を動かそうとしてもスムーズに動いてくれません。

特に「肩甲骨が上に引っ張られたまま固まっている」方や、「背中が丸まって肩甲骨の内側が動かない」方は、腕を上げるたびに筋肉に無理な負荷がかかってしまいます。

このように、肩や腕の動きは、単独の筋肉だけで成り立っているわけではありません。

「二の腕が痛い」「肩が重い」といった症状を改善するには、全身の筋肉の連動性を意識したアプローチが重要なのです。

次の章では、こうした筋肉のつながりを意識したストレッチ方法をご紹介します。

\肩が痛いと悩んでいる人はこちらで相談/

自宅でできる!腕が上がりやすくなるストレッチ7選

- 上腕三頭筋と広背筋は連動して動く

- 大胸筋・小胸筋が硬くなると腕が上がらない

- 肩甲骨の動きが悪いと二の腕の負担が増える

🔸肩甲骨・背中・二の腕をやさしくほぐす

🔸姿勢を整えることで肩の可動域が広がる

🔸毎日3分でも続ければ効果を実感できる!

ここからは、自宅でも簡単にできる「腕が上がりやすくなるストレッチ」をご紹介します。

どれも強く伸ばす必要はありません。痛みを感じない範囲で、やさしくじんわりと伸ばすのがポイントです。

① 肩甲骨まわしストレッチ(座ってOK)

椅子に座った状態で、肩を大きくゆっくり後ろに回します。左右10回ずつ。

ポイントは「肩甲骨を意識して寄せること」。これにより、固まった背中の筋肉がほぐれ、腕が動かしやすくなります。

② 壁を使った大胸筋ストレッチ

壁に手のひらを当てて、腕をまっすぐ横に伸ばします。体を反対方向へひねるようにして、大胸筋を伸ばしましょう。

このストレッチは巻き肩の改善に効果的で、肩の可動域が広がります。

③ タオルを使った上腕三頭筋ストレッチ

タオルを背中に回して両手で持ちます。片方の手でタオルを引き上げるようにして、反対側の二の腕を伸ばします。

上腕三頭筋がじんわり伸びて、二の腕のだるさや痛みがやわらぎます。

④ バンザイ姿勢の肩ストレッチ

仰向けに寝て、両腕を耳の横まで上げる「バンザイポーズ」をとります。肩が床から浮いてしまう場合は、背中の硬さが原因かも。

腕を床に沿わせるように意識するだけでも、肩の動きをスムーズにする効果があります。

⑤ 猫背改善ストレッチ(胸開き)

両手を腰に当てて、胸を前に突き出すようにします。このとき肩甲骨をギュッと寄せる意識を持ちましょう。

呼吸を止めずに10秒×3セット。背中全体の姿勢リセットに最適です。

⑥ 肩甲骨はがし風ストレッチ(片腕バージョン)

片腕を反対の肩の後ろにまわし、もう一方の手で肘を軽く引き寄せます。

肩甲骨がググッと内側に引かれる感じを意識しましょう。固まりやすい肩甲骨内側をほぐすことで、腕の可動域が改善されます。

⑦ デスクでもできる!肩リリース法

座ったまま両腕を体の後ろで組み、胸を開いて肩を後ろに引きましょう。

10秒キープ×3回。デスクワーク中でも気軽にできて、肩〜腕のリフレッシュに最適です。

ストレッチは毎日3分でも続けることが大切です。「今日は1〜2種類だけでもやってみよう」と気軽に取り組んでみてくださいね。

次の章では、「それでも痛みが取れない」「変化が出ない」方に向けた対処法を解説します。

\ストレッチの指導や生活習慣を改善させて根本改善/

ストレッチしても改善しない場合はどうする?

- 上腕三頭筋と広背筋は連動して動く

- 大胸筋・小胸筋が硬くなると腕が上がらない

- 肩甲骨の動きが悪いと二の腕の負担が増える

🔸痛みが強いときは無理せず休むことが大切

🔸炎症があるとストレッチで悪化することも

🔸慢性的な不調は専門家のチェックを

「ストレッチを毎日しているのに、なかなか改善しない…」「むしろ動かすと痛みが強くなる気がする」

そんなお悩みを抱える方も少なくありません。セルフケアで効果が出にくい場合は、いくつかの注意点をチェックしてみましょう。

炎症や痛みが強いときはストレッチを中止する

まず大前提として、炎症や強い痛みがあるときは無理にストレッチをしないことが重要です。

腫れや熱を持っている部位を無理に動かすと、組織にさらなる負担をかけて悪化してしまう可能性があります。

特に「動かすとズキッと鋭い痛みが出る」「寝返りをうつだけでもつらい」ような症状がある場合は、まず安静と冷却(アイシング)を優先しましょう。

また、炎症期にはストレッチの効果も感じにくいため、痛みが治まってからの再開がおすすめです。

ストレッチのやり方が間違っているケースも

よかれと思ってやっていたストレッチが、実は逆効果になっていることもあります。

たとえば、力を入れて無理に伸ばしすぎてしまうと、筋肉が防御反応を起こして余計に硬くなってしまう場合があります。

また、フォームが崩れた状態で続けていると、かえって他の部位に負担をかけてしまうことも。

ストレッチは「痛気持ちいい」くらいがちょうど良く、呼吸を止めずに、ゆったりと行うことが基本です。もし動作に不安がある場合は、専門家の指導を受けるのも一つの手です。

慢性化した不調は、専門家に相談を

ストレッチやセルフケアを数週間続けても変化がない場合、もしくは何度も繰り返してしまう症状がある場合は、単なる筋肉のこりではなく、骨格の歪みや神経の圧迫が関係していることがあります。

こうしたケースでは、いくら筋肉を伸ばしても「そもそもの原因」が解消されないため、根本的な改善にはつながりません。

私の整体院にも、「ずっと自己流でケアしてきたけれど、ある日突然腕が上がらなくなった」という方がよくいらっしゃいます。

原因をきちんと見極めて、必要に応じた施術や指導を受けることで、改善のスピードは大きく変わってきます。

ストレッチはとても有効な手段ですが、それだけで解決できないケースもあります。

次の章では、整体的な視点から見た“腕が上がらない人の体の特徴”をわかりやすくご紹介します。

\ストレッチでも改善しない人はこちらで相談/

整体的視点で見る、腕が上がらない人の体の特徴

- 上腕三頭筋と広背筋は連動して動く

- 大胸筋・小胸筋が硬くなると腕が上がらない

- 肩甲骨の動きが悪いと二の腕の負担が増える

🔸骨盤のゆがみが肩・腕に影響している

🔸首や背骨の動きが制限されている人が多い

🔸背中の緊張が肩甲骨をロックしてしまう

腕が上がらない、二の腕が痛いといった不調は、一見すると「肩だけの問題」に見えますが、整体の視点から見ると、実は全身のバランスが深く関係しているケースがほとんどです。ここでは、腕が上がりにくい方に共通してみられる身体の特徴を解説します。

骨盤のゆがみが全身に連鎖する

骨盤は体の土台にあたる部分で、ここが前傾・後傾、左右に傾いていると、背骨・肩・腕の位置にも影響を及ぼします。

たとえば骨盤が後ろに倒れている「猫背姿勢」では、自然と背中が丸まり、肩甲骨が外側に引っ張られた状態になります。すると、腕を上げるスペースが物理的に狭くなり、動きが制限されてしまうのです。

背骨の動きが硬い人が多い

腕を上げる動作には、肩関節や肩甲骨だけでなく、**胸椎(背中の背骨)や頚椎(首の骨)**のしなやかな動きが必要です。

ところが、デスクワーク中心の生活をしている方の多くは、この背骨がガチガチに固まっていて、腕の動きに連動できていません。

特に首が前に出た姿勢(スマホ首)になっていると、首から肩にかけての筋肉が常に緊張状態になり、肩の可動域が狭くなる原因になります。

背中の緊張で肩甲骨がロックされる

「肩甲骨が動かない」という状態の多くは、実は背中(広背筋や僧帽筋など)の過緊張が原因です。

この筋肉たちが固くなると、肩甲骨の自由な動きをブロックしてしまい、結果として腕を上げるための助けが得られません。

また、肩甲骨まわりの筋肉が常に引っ張り合っていると、無意識に力が入った状態が続き、慢性的な疲労やだるさにもつながります。

整体の現場では、こうした全身のゆがみや筋肉の連動性を一つひとつ丁寧に見ていきます。

肩や腕の不調を改善するには、「肩そのもの」だけに注目するのではなく、全身のバランスを整えることが根本的な解決につながるのです。

次の章では、私の整体院で行っている具体的なアプローチ方法をご紹介します。

\腕が上がらない・二の腕が痛いと悩んでいる人はコチラ/

整体ではどんなアプローチをするのか?

- 上腕三頭筋と広背筋は連動して動く

- 大胸筋・小胸筋が硬くなると腕が上がらない

- 肩甲骨の動きが悪いと二の腕の負担が増える

🔸姿勢分析と体全体のバランスを確認

🔸肩甲骨や胸まわりの筋膜リリースが重要

🔸自宅ケアとの併用で改善スピードが変わる

「ストレッチしても良くならない」「何をしても腕が上がらない」

そんなときは、自己流のケアに限界を感じている方も多いのではないでしょうか。

整体では、単に痛みの出ている部分だけでなく、体全体のバランスや動きのクセを丁寧に確認したうえで、原因を見極めて施術を行っていきます。

姿勢分析と動きのクセをチェック

まず最初に行うのが、姿勢のチェックと関節の可動域の検査です。

「どちらの肩が下がっているか」「背中が丸くなっていないか」「肩甲骨が動いているか」などを見ながら、現在の体の状態を把握していきます。

動きの制限がどこから来ているのかを見つけることができれば、必要なケアも絞り込めるため、効率的に施術が進められます。

筋膜リリースと肩甲骨・胸郭の調整

次に行うのが、筋膜リリースや関節の可動性を高める調整です。

特に多いのが、**胸まわり(大胸筋・小胸筋)や脇の下(前鋸筋)、肩甲骨周辺(菱形筋や僧帽筋)**などが固まってしまっているケースです。

これらの筋膜をゆっくりと解放していくことで、肩の可動域がグッと広がることも珍しくありません。

また、背骨や骨盤の調整も同時に行うことで、姿勢全体のバランスを整えながら肩の負担を軽減していきます。

自宅ケアの提案と再発予防も大切

整体での施術だけで終わりではなく、日常生活でできるストレッチや姿勢改善のアドバイスも重要です。

たとえば、「デスクワーク中に1時間に1回肩を回す」「スマホの位置を顔の高さにする」といった小さな習慣の積み重ねが、改善への近道になります。

私の整体院では、施術後にその方の体の状態に合ったオーダーメイドのセルフケアをご提案するようにしています。ご自身でも身体に意識を向けることで、回復スピードがグッと早くなるからです。

整体のアプローチは、「一時的な痛みの軽減」ではなく、「動きやすい体を取り戻す」ことを目的としています。

次の章では、この記事のまとめとともに、改善に向けた第一歩についてお伝えします。

\腕が上がらない・二の腕が痛い人を改善させます/

まとめ|“腕が上がらない”は体のサイン。放置せず整えよう

- 腕が上がらないのは肩だけでなく姿勢や筋膜が原因

- セルフケアと生活習慣の見直しで多くは改善できる

- 改善しない場合は整体でのチェックもおすすめ

「腕が上がらない」「二の腕が痛い」といった不調は、体からの大切なサインです。

原因は肩や腕の筋肉だけではなく、姿勢の崩れ・筋膜の癒着・肩甲骨や背骨の動きの悪さなど、体のあちこちに隠れていることが多いものです。

本記事でご紹介したように、多くの方が当たり前に続けている生活習慣や姿勢のクセが、肩や腕の動きに大きく影響しています。

しかし、正しい知識とストレッチを継続して取り入れることで、ほとんどの方は改善に向かうことができます。

自分の体に気づいてあげることが第一歩

「動かしづらいな」「重だるいな」と感じたときに、その違和感に早めに気づいて対処することが、悪化を防ぐための第一歩です。

ストレッチやセルフチェックを通して、自分の姿勢や筋肉の状態に少しずつ意識を向けてみてください。

それでも改善しないならプロの手を借りる勇気を

中には、セルフケアを続けても「変化が出ない」「逆に悪化してしまった」というケースもあります。

そうしたときには、無理をせずに専門家のチェックを受けることをおすすめします。

私の整体院にも、「半年以上悩んでいた腕の痛みが、姿勢の改善でスッと引いた」という方がたくさんいらっしゃいます。

「大したことない」と思って放っておくと、関節が固まり、本格的な四十肩・五十肩へ進行してしまうこともあるので、早めの対処が何より大切です。

今日がその第一歩になるように

今回ご紹介したストレッチや姿勢チェックは、どれも特別な器具やスペースを必要とせず、今日から始められるものばかりです。

無理のない範囲で、ぜひ日々のケアに取り入れてみてください。

「最近、腕が上がりにくいな」「二の腕の違和感が気になるな」と思った今この瞬間が、自分の体と向き合うチャンスです。

少しずつ整えていくことで、きっと体は応えてくれます。

\腕が上がらないと困っている方は一度メンテンナンスをしてみませんか?/